薛天:开拓新领域实现新超越

■ 本报记者 陈婉婉

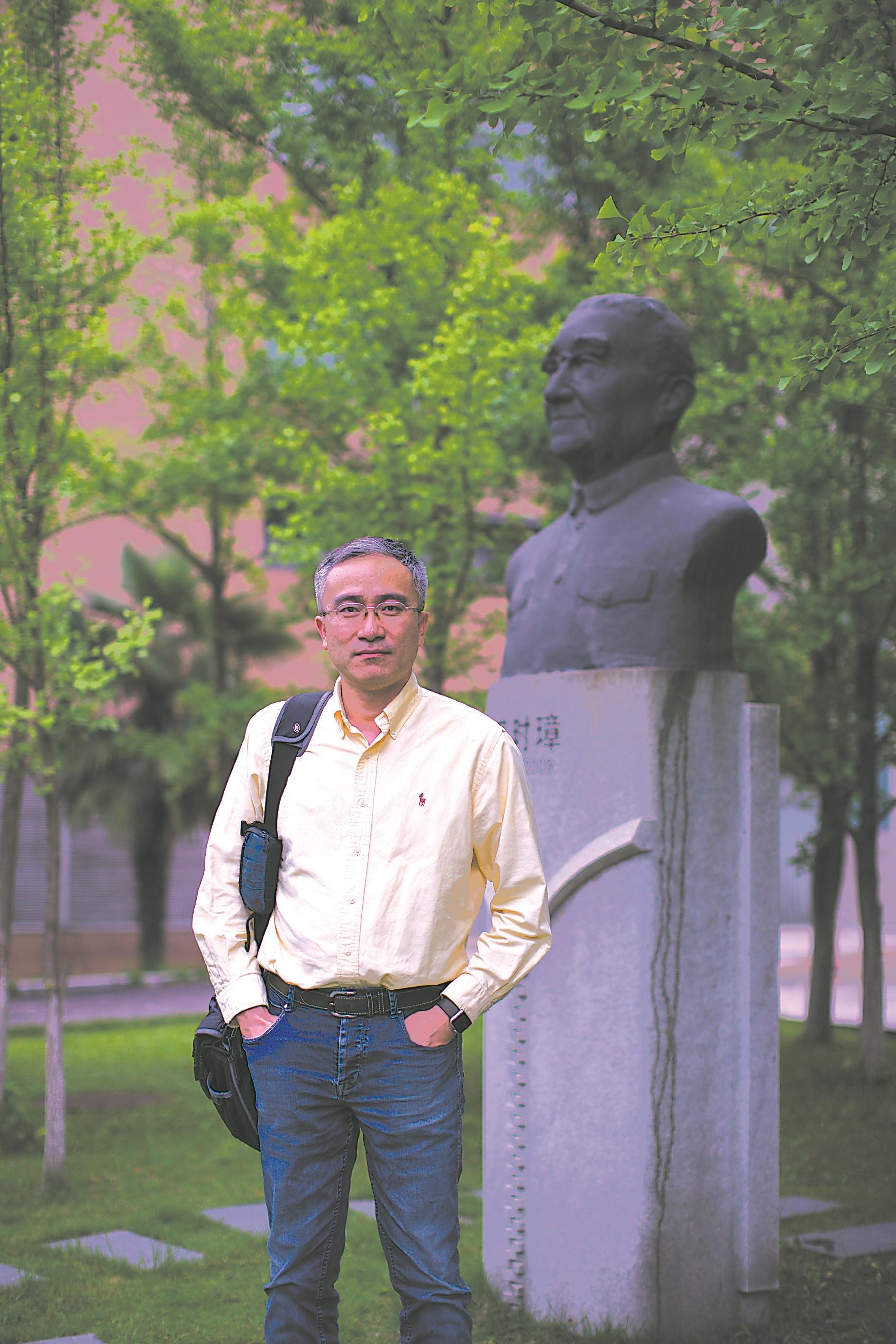

中国科学技术大学教授薛天

位于中科大先研院的“科大硅谷”。(资料照片) 本报通讯员 王世保 摄

2月29日,2023年度中国科学十大进展公布,中国科学技术大学牵头完成的“揭示光感受调控血糖代谢机制”成果入选。作为开展这项科研工作的团队领头人薛天教授表示,只有沉下心来勇于开拓新领域,科技才能实现真正的创新。

薛天从中国科大少年班学院迈出了踏上科研之路的第一步。本科毕业后,拥有12年海外求学任教经历的薛天于2012年回到母校任职教授,并很快担任起中科大生命科学学院执行院长职务。

彼时的科研工作才刚刚起步,但是薛天抱着做好基础性战略性科研工作的决心全身心地投入进去。“科技创新离不开扎实的基础,这就需要科研人员静下心来,不能急功近利,一个一个问题去解决,持续地积累才能在科学研究中不断进取,有所作为。”薛天说。

2016年4月26日,习近平总书记来到中国科学技术大学考察时,勉励学校要“勇于创新、敢于超越、力争一流”。进入新的发展阶段后,走老路难以为继,必须有新的动能来推动发展,这个新的动能主要靠创新。作为中科大人,薛天把总书记的嘱托牢记在心。团队瞄准国际前沿研究方向,不断开拓、勇于创新,努力夯实高水平科技自立自强的根基。

薛天长期从事“光感受神经生物学”研究,研究领域包括感光细胞和其光信号转导机制、光感受脑神经环路、视觉再生修复等方面。“光是生命产生的源动力,也是生命体最重要的感知觉输入之一。光不仅提供给我们视觉图像感知,还调节着诸如昼夜节律、睡眠、情绪等一系列生理病理机能。”薛天向记者描述着光在生命调控方面的神奇作用。

公共卫生学数据显示,夜间光污染增加如糖尿病、肥胖等代谢性疾病风险。然而光是否能直接调节血糖代谢,以及其通过何种生物学机制实现,一直是尚未解决的重要科学问题。因此,薛天教授团队把攻关的方向瞄准于此。

在多年坚持不懈地研究下,团队的研究者们发现了光直接通过激活眼中特殊的感光细胞,经视神经至下丘脑和延髓的神经核团传递信号,最终通过交感神经作用于外周的棕色脂肪组织,抑制其消耗血糖的能力。

勇闯科技创新前沿的薛天,也同样重视教书育人工作。“自回到中国科大任教以来,我一直把‘潜心立德树人’作为自己的根本任务之一。”在他的团队中,已经有2位学生相继获得了被誉为华人生物学在读博士最高奖项的吴瑞奖学金。

“习近平总书记在中国科学技术大学考察时,鼓励同学们努力练好人生和事业的基本功,做有理想、有追求的大学生,做有担当、有作为的大学生,做有品质、有修养的大学生。我们遵循着这样的方向做好立德树人工作,努力培养出更多更优秀的青年科技工作者,让科研人才源源不断地投身到祖国的科技创新一线!”薛天说。

2023年1月20日零时,国际知名学术期刊《细胞》在线发表了薛天团队重要研究成果——揭示光感知调控血糖代谢的神经机制。《细胞》杂志审稿人认定这项成果是糖代谢领域的一个重要发现,同时其研究工作也非常有趣、新颖、前沿和优秀。正是这项成果,经国家自然科学基金委员会评选后,被列入2023年度中国科学十大进展。

陈林:加快科技成果转化步伐

本报记者 陈喜惠

合肥滨湖科学城管委会副主任、安徽创新馆服务管理中心主任陈林

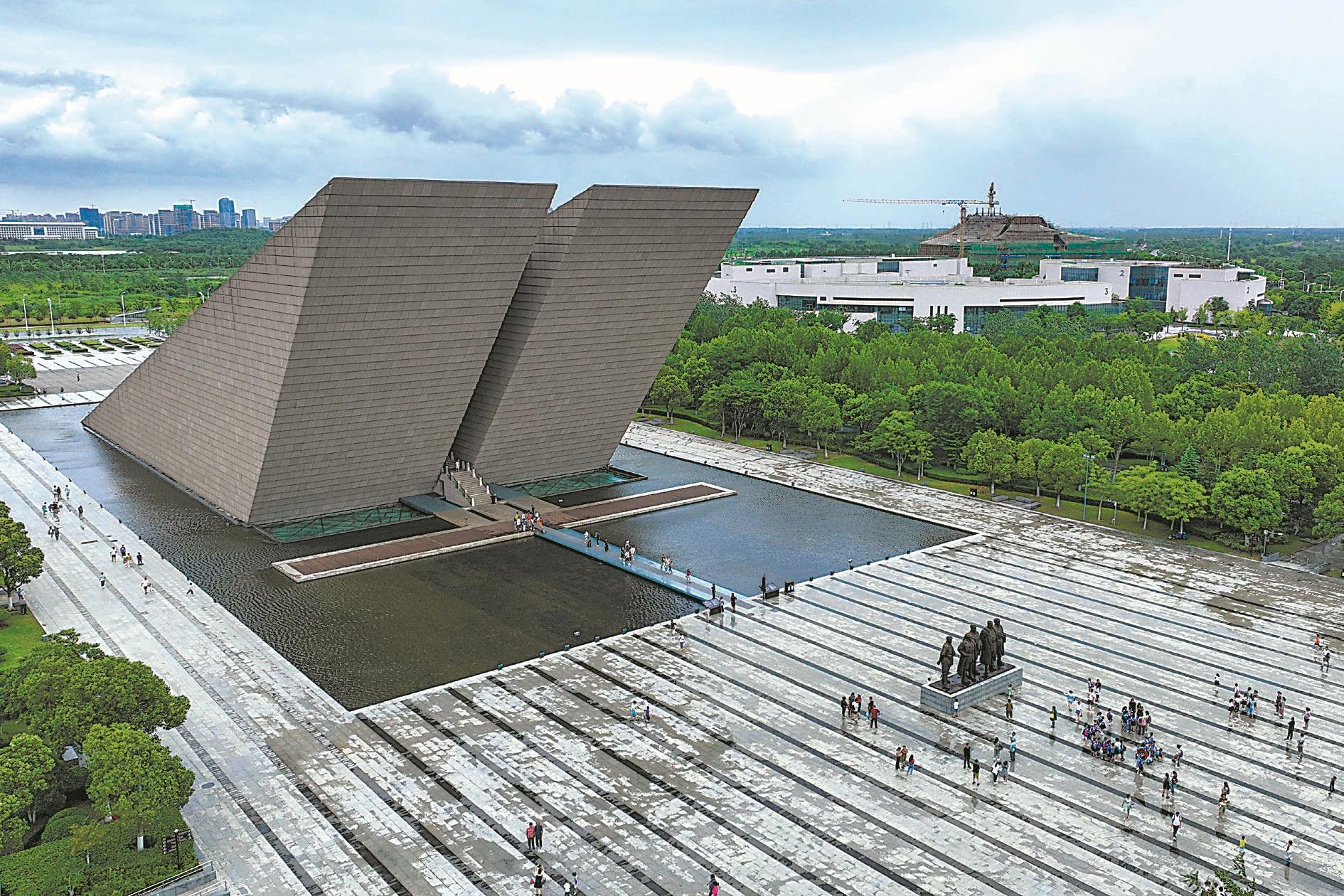

航拍的安徽创新馆。(资料照片) 本报通讯员 王世保 摄

近日,记者来到位于巢湖北岸的安徽创新馆,馆内展陈着各类“高精尖”科技成果,全超导托卡马克核聚变实验装置、“九章”量子计算机原型机、临床全数字PET产品……近2100件(套)创新成果均在此亮相。

2020年8月19日,习近平总书记在安徽创新馆参观考察时指出:“安徽要加快融入长三角一体化发展,实现跨越式发展,关键靠创新。要进一步夯实创新的基础,加快科技成果转化,加快培育新兴产业,锲而不舍、久久为功。”

总书记参观期间,合肥滨湖科学城管委会副主任、安徽创新馆服务管理中心主任陈林介绍了安徽科技创新和产业发展情况。“现在回忆起当时的情景,仍历历在目,心潮澎湃。”陈林说,总书记在参观后发表了讲话,他当时提到,安徽加入长三角,以后肯定会成为“优等生”。这一席话让陈林深受启发,也为安徽创新馆明确了发展方向。

在科技成果转化上,陈林已经有10余年经验。“成果转化并不容易,既要有市场应用前景,还要方便落地。”陈林说,成果与市场需要一座桥梁,技术经理人就是这座桥。

技术经理人要懂科技、懂产业、懂金融,是跨界人才。为了让技术经理人更好地推动创新链产业链的深度融合,安徽创新馆常态化开展培训。

“在培训班上,学员既能掌握科技成果评价、知识产权运营等技能,还能参加实训课程。”陈林说,像初级技术经理人培训约有1000人报名,课程很受欢迎。

近年来,安徽创新馆积极锻造“大平台”。揭榜并圆满完成国家新一轮“全创改”任务,推动我省将技术经纪专业纳入职称评定范畴。建立技术经纪人信用积分管理制,组建安徽省技术经理人协会,挂牌4家技术经纪人事务所,探索技术经纪人佣金制,培养持证技术经纪人2200余名。

“贯彻落实总书记指示精神,在加大科技成果转化和新兴产业培育上,创新馆已经取得一些成效。”陈林告诉记者,该馆首创成立了科技成果转化专班,着力破解高校、科研院所科技成果转化“最后一公里”难题,累计举办成果转化活动422场,实现转化交易额超1108亿元,服务企业近2万家。

这里也是汇聚科创成果最集中的“窗口”。2020年,该馆集聚了1400多件成果,如今已有近2100件,累计接待社会各界近50万人次参观。日益丰富的成果,充分彰显了我省创新的澎湃动能。科技成果应用场景大赛决赛、安徽科技创新潮品汇等活动相继举行,科技成果场景交易步伐不断加快。

“安徽创新馆始终牢记总书记嘱托,全力构建‘政产学研用金’六位一体科技成果转化服务体系,充分发挥安徽科技大市场创新要素集聚优势和枢纽平台功能,探索出全国首创的成果展示转化交易一体化运营模式。”陈林表示,今后,将围绕新质生产力建设,全面提升科技成果转化服务能力,为安徽打造科技创新策源地作出更大贡献。

近年来,安徽创新馆积极推进省市县三级联动、线上线下融合的安徽科技大市场建设,在省内市县、产业园区建设运营线下分市场,实现合芜蚌国家科技成果转移转化示范区全覆盖。构建“年度大会+季度专场+月度路演”的交易活动谱系。常态化开展“四进”活动(进高校院所、科技企业、投资机构、产业园区),与国内外430多家高校院所企业开展合作。与上海技术交易所共创“双中心”模式,推进长三角科技创新一体化。获批合肥市科技成果概念验证中心,建立安徽省首个科技创新企业上市加速孵化中心,促进成果项目团队落地安徽近110家。

宛佳旺:调整产品结构,瞄准海外市场

■ 本报记者 贾克帅

宝武马钢特钢公司员工宛佳旺

马鞍山市宝武马钢厂区。(资料照片) 本报通讯员 张明伟 摄

2月29日上午,一批韩国客户漂洋过海来到宝武马钢特钢公司生产车间,了解其意向采购的产品生产线情况。宛佳旺为客户详细展示了相关特钢产品,同时操作起产品探伤检测设备,演示产品探伤过程。他告诉记者,这几年,与公司接洽的海外客户越来越多,公司产品出口量也在逐步增加。

宛佳旺今年正好30岁,是宝武马钢特钢公司的年轻骨干。2020年,习近平总书记来到宝武马钢特钢公司优质合金棒材生产车间考察时,宛佳旺是负责轧制生产的轧钢班长,那一年他26岁。2021年,他调整岗位,担任精整作业区作业长,负责优棒材等产品的热处理、精整作业和发货。精整产线与他原来所在的轧制产线在生产环节、操作要求、工作职责等方面完全不同,而且精整产线一线员工较多。新的岗位让宛佳旺感受到了前所未有的挑战。他坦言,精整作业区有200多名工人,担任作业长需要丰富的管理经验。为了快速提高自身能力,宛佳旺通过企业内外部培训平台,结合工作实际,自学操作技术,在实践中摸索,逐步成为一线作业的行家里手。几年时间,他拿到了多个技能证书,并逐渐和一线工人打成一片。

“这几年,面对日趋激烈的市场竞争新形势,公司调整了产品结构,开始批量生产附加值更高的产品,产品品种有所增加,同时瞄准国际市场,扩大对外出口,各类特钢产品已经出口到了土耳其、韩国等多个国家。”宛佳旺说。进军海外市场,要达到国际客户对产品质量、外观和包装等方面的高水准要求,精整作业环节很重要。2020年以来,宝武马钢特钢公司逐步新增4条精整产线,根据客户需求,对产品表面、芯部等进行检测,筛选出合格产品,确保产品质量。

“我们的目标是力争达到客户免检的水准,所以感觉肩上的责任更重了。”宛佳旺说。

过去几年,宝武马钢特钢公司的另一大变化和成就是新特钢项目的建设和投产。马钢新特钢项目是宝武马钢“十四五”规划中的基建技改重点项目,于2021年11月18日开工。项目分两期建设,产品重点瞄准轴承钢、齿轮钢、弹簧钢、非调质钢、合金冷镦钢等中高端产品市场,全部建成后将形成国内最大单体特钢生产基地。去年6月6日,马钢新特钢项目(一期)正式投产。

“新特钢一期项目建成后,采用先进的管理方式,技术支撑更强劲,过去许多想都不敢想的产品品种现在都可以生产了。新特钢采用新技术生产钢坯的成本更低,留出了更多的产品利润空间。”宛佳旺说。目前,随着管理方式的改进,宝武马钢特钢公司正在大力实施降本增效,以更加细化、严格的标准,推进能源降耗和成本控制,提高企业的市场竞争力和生产效益。

近年来,中国宝武马钢集团坚持“绿色发展,智慧制造”理念,聚焦解决我国基础原材料领域“卡脖子”难题,持续加大技术创新投入,提升智能制造水平。围绕落实供给侧结构性改革要求,马钢锚定中国宝武优特长材专业化平台公司和优特钢精品基地的新定位,锻长板、补短板,加快二次创业、转型升级,北区填平补齐项目群全面收官,以新特钢一期工程为代表的南区产线升级项目群建成投产,为马钢走差异化、高端化、精品化路线打牢基础。

王恒亮:扩大生产,带动更多乡亲就业

■ 本报记者 安耀武 本报通讯员 朱 倩

红亮箱包有限公司负责人王恒亮(右)

阜南县王家坝闸。(资料照片) 本报记者 李 博 许昊杰 摄

元宵节刚过,位于阜南县王家坝镇保庄圩的红亮箱包有限公司生产车间里便呈现出一派热闹的景象,几十位女工埋着头争分夺秒赶工出口订单,一个个黑色旅行包经过她们的妙手缝制,很快就堆满了旁边的成品筐。

“由于生产任务重,公司大年初八就上班了,大家伙儿干劲很足。”公司负责人王恒亮说。

46岁的王恒亮是土生土长的王家坝村民,22岁时去上海打工,先在松江一家箱包厂做普工,由于表现出色,第二年做质检员,几个月后,负责起全厂的生产管理工作。2009年,王恒亮在上海奉贤自己办厂。2013年,在家乡开展的“接您回家”活动感召下,返乡创业。

回忆起3年半前见到习近平总书记的情景,王恒亮记忆犹新。2020年7月20日,蒙洼蓄洪后,红亮箱包原料供应和工人进厂之路被洪水阻断,停工半个月,企业经营发展压力陡增。红亮箱包复工复产后,8月18日,习近平总书记来到这里,察看车间生产线,同职工亲切交流,希望企业克服困难,把灾害造成的损失抢回来;要求各级党委、政府加大扶持力度,帮助企业渡过难关,保障受灾群众、贫困群众就业。

说到这几年厂里的变化,王恒亮兴奋不已:第一个变化就是产值的变化。2015年建厂的时候,年产值约600万元,到2023年达到2000万元。第二个变化是工人的数量明显增加。2020年总书记来的时候,红亮箱包有90多名员工,经过这几年的发展,已经有140多人。第三个变化是工人的工资水平大幅提高。随着订单量的增多,工人挣的钱也增多了,从之前的月平均工资2000多元到现在的3000多元,熟练工一个月最高能达7000多元。如今,该企业每年可生产各类箱包100余万只,远销国内外,已成为当地知名的民营企业。

女工古岭是王家坝镇李郢社区的村民。2013年以前,她在外地打工,后来因为照顾老人和小孩读书,就返乡了。“厂里都是按照计件拿工资,工作时间比较自由,既能挣钱还能照顾老人小孩。”古岭说,最近几年寒暑假,王恒亮还给厂里工人的小孩请了老师托管,专门照看小孩写字读书,让他们放心工作,“逢年过节,厂里还会发一些慰问品,年后上班老板还给每个人发了一个红包,在这里工作幸福感很高。”

“我计划租赁新厂房,继续扩大生产,现在厂里已经提前在外地预定了机器设备,等新厂房建好以后,就着手安装新的设备,到时可以新增8条生产线,进行PP拉杆箱的制作,预计新增就业岗位300个左右,带动更多本地乡亲就近就业。”王恒亮说的新厂房,坐落在厂区旁边的王家坝就业产业园。

近年来,阜南县及王家坝镇全力支持红亮箱包有限公司做优做强,带动群众就近就地就业增收。在给企业提供资金、用工等方面支持的同时,为了更好地发挥红亮箱包的带动作用,王家坝镇以红亮箱包有限公司为基础,在其周边投资兴建了占地57亩的就业产业园。产业园全部建成后,将以红亮箱包公司为龙头,引进拉链拉头、注塑件、型材件、五金件等箱包产业上下游企业,形成功能较为齐全的箱包产业链,打造王家坝箱包产业小镇。

乡村振兴,产业先行。近年来,阜南县把产业兴旺作为乡村振兴的重中之重,不断巩固拓展脱贫攻坚成果,持续强化就业增收。加强乡村公益性岗位开发管理,强化脱贫劳动力技能培训,积极培育乡村创业致富带头人和乡村工匠,支持就业帮扶车间健康发展,规划建设惠民就业产业园,大力发展劳动密集型产业,增加就业岗位,吸引群众就地就近就业14.6万人。2023年脱贫群众人均纯收入16540元,较2020年增长64.77%,其中,蒙洼蓄洪区脱贫群众人均纯收入16452元,较2020年增长67.48%。

陈兰香:上岸渔民富了“口袋”又富“脑袋”

■ 本报记者 贾克帅

三姑娘劳务服务有限公司法人代表陈兰香

马鞍山市薛家洼生态园。(资料照片) 新华社发

2月26日,马鞍山市三姑娘劳务服务有限公司法人代表陈兰香,迎来了新年第一件喜事。她代表公司参加了某道路绿化养护工程的招投标,并一举中标,公司迎来了新年“开门红”。

陈兰香过去的小名叫“三姑娘”。过去,她和丈夫张周华一直靠捕鱼为生,夫妻俩和许多渔民一样,在薛家洼区域的住家船上生活,很少上岸。由于地形原因,长江东岸的马鞍山薛家洼区域是天然避风港,曾经聚集着大量渔船和许多小码头、“散乱污”企业、畜禽养殖场等。随着长江岸线综合治理和十年禁捕工作的开展,2019年,薛家洼区域的渔民全部上岸。“三姑娘”一家5条渔船被拆解,获补助款24.1万元,随后以成本价购买了面积100多平方米的房子。

2020年,在马鞍山市雨山区政府的鼓励支持下,陈兰香与其他8户薛家洼上岸渔民共同入股成立了马鞍山市三姑娘劳务服务有限公司。刚起步时,对于公司注册、招聘员工、业务拓展、财务管理等业务,她是样样不通。公司业务面也窄,只能做一些菜市场保洁、路面清扫、打捞水面漂浮物等简单业务。

好在陈兰香吃苦耐劳、善于学习,她和其他几位渔民股东经过一番努力,公司逐步走上正轨。目前,马鞍山市三姑娘劳务服务有限公司拥有固定员工69人,其业务范围不断拓展。

“这几年,我们每年都分红,从少到多,已经累计分红了48万元。”陈兰香告诉记者,去年公司营业额达到185万元,年底分红30余万元。“现在生活很稳定,收入也好,比在水上漂泊的日子要好多了,以后会越来越好。”陈兰香说。

考虑到上岸渔民很多都没有上过学,2022年10月,雨山区为该区自薛家湾上岸的9户渔民家庭中的15名家庭成员开设识字班,从辖区学校邀请优秀老师每周来授课,授课地点就在三姑娘劳务公司。为鼓励渔民利用业余时间进行自学,雨山区妇联还特别制定上岸渔民识字学习积分奖励制度,对学员的学习到课情况和学习成果进行考核,以积分奖学金的形式予以鼓励。

经过识字班一年多的学习,陈兰香和其他渔民学员已经能阅读简单的文章,精神生活逐渐丰富起来。“现在是既富了‘口袋’,又富了‘脑袋’。”陈兰香说。

平时,陈兰香和家人也常会去薛家洼散步。现在的薛家洼草木葱茏、岸绿水清,成为供市民休闲漫步的亲江游园,是名副其实的“城市生态客厅”。看到薛家洼翻天覆地的变化,再回想自己上岸后的新生活,陈兰香总会不禁感叹。

整治后的薛家洼区域,“散乱污”企业、小码头、畜禽养殖场全部拆除,渔民全部上岸,并建成“薛家洼生态园”,与长江东岸沿线的芦苇江湾、滨江文化公园、采石矶景区等景点“串点连线”。以薛家洼为起点,2020年以来,马鞍山市明确环境整治、生态修复、水源地保护、防洪治理、景观提升“五合一”思路,全面推进长江东岸环境问题综合整治从点及面,扩大至长江两岸岸线共79公里的范围。目前,该市已对薛家洼及采石矶等区域进行整体规划,初步形成“一轴、五区”空间布局。今后,将深挖长江大保护“生态福利”,探索文旅体融合发展,打造沿江生态修复样板区。

李业柄:保护湿地,保护“美如画”的巢湖

■ 本报记者 许根宏 本报通讯员 彭红玲

巢湖湿地护林员李业柄

合肥市十八联圩生态湿地。(资料照片) 本报通讯员 阮雪枫 摄

“不要带火种到圩里,注意防溺水,不要近距离靠近鸟类,也不要用无人机惊扰鸟类。”3月2日上午,在肥东县十八联圩生态湿地,75岁的护林员李业柄一边给游客发放爱鸟护鸟倡议书,一边进行安全宣传教育。

“今天天气暖和,大约有100多辆车来湿地。”李业柄忙里偷闲地告诉记者,“从车牌照来看既有安徽游客,也有浙江、江苏等外地游客。”

作为护林员,除了日常的巡护外,李业柄在南淝河大堤上还有一个固定值班卡点,其中一项重要工作就是把好湿地“入口关”,所有外来车辆必须接受他的安全教育后才能驶进湿地。

十八联圩生态湿地,南濒中国五大淡水湖之一的巢湖,是亚洲最大的近自然人工湿地,也是环巢湖十大湿地之首,总面积约27.6平方公里。

“以前这里有18个圩田,我们家世代住在七甲圩,靠捕鱼为生。”对李业柄而言,这片湿地不仅是“饭碗”,更是自己的家。

“一发大水就被淹,一到夏天臭得连门窗都不敢开。”以前的生活让李业柄苦不堪言。

“春夏之际,站在南淝河大堤上远看,湿地里芦苇青青,荷花映日;站在十八联圩宽阔的水面上看,波光粼粼,百鸟飞翔。”现在的生活让李业柄成了“土味诗人”。

从“脏乱差”到“美如画”,是什么力量在推动?李业柄讲述了一个故事。

2020年7月,江淮大地遭遇了百年一遇的洪水,为力保安全度汛,十八联圩启动蓄洪。一个月后,习近平总书记亲临十八联圩巢湖大堤罗家疃段察看巢湖水势水情,提出了“生态湿地蓄洪区”概念,强调“一定要把巢湖治理好,把生态湿地保护好,让巢湖成为合肥最好的名片”。

三年多来,合肥市牢记习近平总书记的殷殷嘱托,积极践行“绿水青山就是金山银山”的理念,全力建设“山水林田湖草生命共同体”的十八联圩生态湿地。按照省委、省政府和市委、市政府要求,肥东县启动十八联圩“退居、退养、退耕还湿”工程。目前,十八联圩正在建设的四期生态湿地蓄洪区工程,已纳入水利部150项重大水利工程,总投资9.72亿元,主要建设内容为进(退)洪闸工程、蓄洪保障设施、生态湿地修复等,预计今年5月完成建设。

“去年,一位来自苏州的爱鸟人士在这里住了两个多月,就是为了拍摄鸟,回去后还特意制作一个视频发给我。”李业柄自豪地说,“他当时就站在我这个位置,深吸了一口气,说这里的空气好,是个天然氧吧。”

让李业柄感到欣慰的是,随着巢湖生态环境的改善,十八联圩生态湿地知名度的提升,全国各地慕名而来的游客越来越多,长临河镇大力发展乡村旅游,乡亲们也纷纷回乡创业就业,在家门口吃上了生态旅游饭,再也不用过担惊受怕的“水上漂”生活了。

“柴米油盐酱醋茶,平凡日子度年华,三餐不愁柴和米,早看日出晚观霞……”由渔民变成护林员的李业柄,每天穿行湿地,聆听鸟鸣,惬意的生活让他不禁自编自唱。

现在巢湖水清了,鸟儿高兴了、鱼儿高兴了、人们也高兴了,这才是新时代的“靠水吃水”。“我现在是‘一根甘蔗两头甜’,上班回老家赏湿地风光,下班住新家享品质生活。”李业柄笑着说。

近年来,通过修复保护等一系列举措,合肥十八联圩生态湿地生物多样性逐渐恢复。目前,每年入冬都会有大量候鸟落脚此处休憩或越冬,“鸟中大熊猫”青头潜鸭、“国宝”东方白鹳等国家一级保护鸟类也纷纷在这里安家。如今,十八联圩生态湿地“洪水之库、巢湖之肾、百鸟之巢”的湿地功能充分显现,可调蓄洪水约1.09亿立方米,年净化南淝河水量约2.1亿立方米。截至2023年12月,已经调查到维管植物种类385种、新增333种,鸟类190种、新增127种,鱼类64种、新增28种,十八联圩生物多样性逐渐恢复,形成了“水下有草、水中有鱼、水上有鸟”的湿地风貌。

石慧:当好红色文化的传播者

■ 本报记者 张理想

渡江战役纪念馆特级讲解员石慧

渡江战役纪念馆。(资料照片) 本报记者 温 沁 实习生 郑开武 摄

渡江战役纪念馆特级讲解员石慧,永远不会忘记2020年8月19日那个阳光炽烈的下午:习近平总书记参观渡江战役纪念馆,重温革命历史,缅怀革命先辈的丰功伟绩。在习近平总书记参观纪念馆的过程中,石慧负责全程讲解。

“总书记常常强调‘人民’两个字,始终把人民群众放在心中,永远同人民在一起。通过这次讲解接触,我深刻体会到总书记坚持人民至上的情怀,也更坚定了自己为人民服务的信念。”石慧说,习近平总书记参观纪念馆并发表重要讲话,让她深受鞭策和激励。

渡江战役纪念馆馆藏文物2200余件,每一件实物、每一张图片、每一个场景背后,都有一段无法忘怀的历史,都有一个令人感动的故事。作为一名优秀的讲解员,石慧十分热爱自己的工作。她经常认真查阅资料,深入了解讲解涉及的人物,包括生平、职务、事迹等。五六千字的讲解词,她要在充分理解的基础上一遍遍背诵,直到烂熟于胸,能够流利地脱口而出。近几年,她先后在全国、全省及合肥市的各类主题演讲比赛中获得优异成绩,并荣获“安徽省十佳革命文物讲述者”称号。

渡江战役纪念馆精心推出红色讲解品牌《与总书记一起追忆“百万雄师过大江”》,石慧认真理解、牢记于心。自2020年8月以来,她累计讲解900余场,把习近平总书记考察安徽重要讲话重要指示精神传递给每一位到访的党员和群众。

红色宣讲,既在纪念馆内,又在纪念馆外。近年来,石慧先后走进机关、企业、学校、社区,结合个人经历,围绕“牢记总书记嘱托,传承好红色基因”“渡江战役中的人民力量”“党史中的巾帼力量”等主题,面向党员、群众、学生宣讲60多场,她更是入选安徽省委讲师团专家库,成为巾帼宣讲专家。

网络是红色宣讲的重要阵地。石慧积极协助一些单位和高校拍摄微党课、开展直播宣讲,推出生动的网上思政课,让渡江战役的英雄故事在互联网上越传越广。她参与拍摄的宣讲微视频《人民的渡江 人民的胜利》,被评为2022年度“安徽省优秀理论宣讲微视频”。

2022年1月,石慧有了一个光荣的新身份——合肥市第十七届人大代表,担负起为发展建言、为人民代言的重要责任。她提出的“关于充分利用红色资源 打造合肥市红色文化旅游专线”等建议,既有专业性、又具可行性,受到热议和好评。

在普普通通的讲解员岗位上,石慧不断突破自我,取得一项项优秀成绩。展望未来,石慧坚持红色宣讲工作,执著而坚定。“我们宣讲员不仅要讲好渡江故事,更要让游客坚定爱党爱国的信念,缅怀伟大的革命先烈。”她满怀信心地说,“我将牢记总书记的嘱托,当好红色文化的传播者,用更生动的语言讲好红色故事、弘扬好革命精神,传承好红色基因。”

2020年以来,渡江战役纪念馆年均接待游客近80万人次,先后获评国家4A级旅游景区、国家二级博物馆以及安徽省理论宣讲示范基地、安徽省百佳公共文化空间。“渡江英雄马毛姐”红色宣讲志愿服务项目进入2021年度全国学雷锋志愿服务“四个100”先进典型名单。多名讲解员在全国、全省各类主题讲解和宣讲大赛中收获优异成绩。