萧县杨楼镇位于安徽省最北部,陇海铁路和黄河故道穿境而过。87年前,党领导下的第二总队十七大队在这里打了一场奇袭,4位抗日英雄仅用10分钟,就端掉了日寇据点,毙敌20人,并缴获了不少轻重武器,打击了日寇的嚣张气焰,极大鼓舞了民众的抗战信心。

近年来,杨楼镇以红色精神为引领,通过“一村一品”特色产业布局,着力打造“绿色名镇红色杨楼”,走出一条“组织强、产业旺、集体壮、农民富”的乡村振兴路径。

【抗战纪事】

奇袭黄庙据点

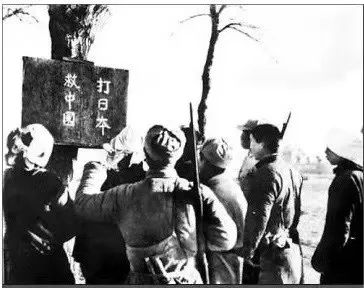

抗日军民同仇敌忾。(资料图片)

“1938年8月23日,就在咱杨楼镇黄庙村,4位抗日英雄以一场10分钟的‘闪电战’,端掉了日本鬼子的一个据点,当场毙敌20人,缴获了大量轻重武器,创造了以少胜多的经典战例!”在萧县杨楼镇的黄庙战斗纪念碑前,该镇宣传委员张炎对记者讲述那段可歌可泣的历史。

1938年3月,中共苏鲁豫皖边区特委和中共鲁西南工委,分别在苏鲁皖地区的铜山、丰县、沛县、萧县、砀山、单县、金乡一带组建了多支抗日武装,萧县境内的抗日游击武装统一改编为第二总队十七大队。

同年5月18日萧县沦陷后,日军为了控制铁路交通线,在陇海铁路萧县境内杨楼的黄庙村建了一个据点,驻扎21人的小分队。他们经常到黄庙附近各村抢掳妇女、抢掠物资,群众恨之入骨。为了打击日寇的嚣张气焰,第二总队十七大队作出了智取黄庙据点的决定。

通过详细的侦察,十七大队摸清了敌人驻防的情况和活动规律,探明据点中午时分警戒松懈。8月23日,经过周密部署,十七大队参战人员分为突袭、包围、打援3个组,按事先部署进入各自预定位置。大队长李忠道挑选王振全、沈凤鹤、张庆白、袁金玲4名战士组成突袭组,化装成送补给的农民,他们头戴席夹帽,挑着瓜果蔬菜,手里提着小鸡,以给日本兵送礼为由,于当日下午1时许顺利进入据点。

日寇见“送礼”的来了,喜得蹦跳起来,围上来抓桃子、拿鸡蛋、提小鸡,来迟的几个日寇还你争我夺。看到时机成熟,我方一名突击队员摸摸帽檐发出信号,所有参战人员一齐掏枪射击,霎时,手中没拿武器的日寇纷纷应声倒下。因日寇枪支挂在屋内墙上,没被打死的几名日寇拼命往屋内跑,被4名队员堵在门内全部击毙。外边洗澡的两个日寇听到枪声后,沿铁路逃窜,其中一人被当地游击队打死,另一人侥幸逃走。

此次战斗前后仅持续10分钟。除1名日寇逃跑外,其余20人全部被歼。此战共缴获步枪18支,机枪1挺,手枪1把,还有刺刀、子弹、帐篷、手表等。我方无一伤亡。

黄庙战斗虽然规模不大,但震动不小。延安新华社1938年11月7日发布一条消息,表扬了黄庙战斗。山东的《大众日报》1939年3月30日第四版,介绍了黄庙战斗的经验。此战打响了萧县沦陷后萧县人民抗击日本侵略者的第一枪,不仅消除了一些人的“恐日病”,也大涨了抗日军民的抗战信心。(本报记者 何雪峰 张玉芳本报通讯员 董晴 整理)

【江淮焕新】

盐碱地变身“金银滩”

尹庄村金银花基地。 本报记者 何雪峰 摄

走进萧县杨楼镇,连片的玉米地翻涌着绿浪,玉米一天天饱满起来。

黄河故道穿境而过,给杨楼镇留下的不仅是700年沃野的记忆,更有1855年改道后大面积盐碱化的土地。“十年九不收,糠菜半年粮”,这句流传百年的民谣,曾是杨楼镇盐碱地的真实写照。如今,在红色精神引领下,杨楼人用智慧与汗水,将一片片盐碱地变成了高产田,一个个“空壳村”变成了“明星村”,书写了精彩的高质量发展答卷。

荒滩长出金银花

走进杨楼镇尹庄村,记者看到,金银花基地里,两米多高的植株舒展着枝叶,微风拂过,芳香四溢。谁能想到,这片如今亩产超600斤、每年为村集体增收20多万元的“宝地”,两年前还是“种啥啥不成”的盐碱荒地。

“这片金银花有20多亩,2022年由村合作社种植,今年共采收了1.3万斤。”村党总支书记赵瑶钱介绍,干金银花市场价为每公斤120元至140元,村里买了烘干设备,烘干后销往亳州一家药厂,可为村集体增收20多万元。今年基地又增加了20多亩新品种,预计明年可为村集体增收50多万元。

尹庄村位于黄河故道省级自然保护区内,怎样才能闯出一条产业新路?赵瑶钱告诉记者,尹庄村“两委”通过考察,决心引进金银花产业,并且将基地选在了村里一片荒地上。

这片荒地原来都是盐碱地,分地时被划为最差的四级地,种了30年,地里树还只有胳膊粗,被村民们荒弃多年。2022年,村集体把它流转过来,按照一级地的标准支付村民租金850元一亩。

“盐碱地地势低洼,稍微下点雨就积水。”赵瑶钱说,村里按照高标准农田标准将地全部整治一新,开了沟,挖了渠,畅通了排水。种金银花时,打上一行行地垄,棵棵树都高出平地30厘米以上,再大的水都不怕被淹。

金银花种植加工用工量大,最高峰时基地一天就需要150人。赵瑶钱说,除了带动用工,村里更想通过基地示范效应带动全村发展庭院经济。

走进张庄自然村,记者来到村民张祖响家,他正忙着割除门前小院里的杂树杂草。“金银花浑身是宝,既能观赏还能入药,最关键是能带来真金白银。”张祖响说,他订好了苗,准备近期就在院里种金银花。

“村里免费提供种苗,鼓励村民利用房前屋后空地种植金银花,村里统一收购。”赵瑶钱介绍,全村已有100多户村民加入了进来,到明年,家家户户庭院飘香,成为特色产业一张名片。

接力奔向富裕路

傍晚时分,记者从尹庄村赶往新廷社区,刚好遇上社区党总支书记刘汉生从地里回村,走起路来一瘸一拐。“这两天忙着给玉米打药,从早上5点干到晚上7点,腿都疼了。”刘汉生说。

正值酷暑,他和两个村干部通力协作,一人兑药,一人拉水,一人开植保机,一天下来,汗衫湿了又干,干了又湿。“这些地是集体的地,可咱比种自家的地还要卖力。”刘汉生说,党员干部带头干,群众才会跟着上。

“社区党组织领办合作社流转了2750亩土地,这些地就由社区干部负责管理。现在我们‘两委’成员个个都成了种地好把式,播种、打药、开机子样样都在行。”刘汉生说,这些土地每年为村集体增收300多万元,但社区干部们从未因种地给自己多开一份工资。

新廷社区因革命烈士萧新廷而得名。抗日战争期间,担任萧县抗日民主政府七区区长的萧新廷顽强带领部队和群众同日伪军作长期斗争。1947年5月,萧新廷在战斗中不幸中弹牺牲。为纪念他的革命功绩,中华人民共和国成立后,县政府把他原居住的村改名为新廷村,后又改为新廷社区。

在刘汉生的带领下,记者参观了村史馆,一面墙上写满了人名。“这是从新中国以来,5任党组织书记和历任村干部的名单。红色基因代代传,一任接着一任干,才有了新廷群众的幸福生活。”刘汉生说。

前些年,社区居民的收入不断增长,遗憾的是,村集体却是个“空壳”。“2014年,村集体欠下外账18万元。”回想当年的困境,刘汉生记忆犹新。

为破解村集体经济薄弱难题,新廷社区率先探索党组织领办合作社,由党组织书记带头成立农机服务合作社和果蔬种植专业合作社,并兼任合作社负责人,统筹管理运营。

“群众将土地流转给合作社统一经营,不仅能获得土地租金,每年还能享受分红。”刘汉生介绍,党组织领办合作社实现了群众利益和村集体利益“双赢”。目前,社区集体经济账户上有500多万元资金。

乡贤反哺情意重

“五星红旗迎风飘扬,胜利歌声多么响亮;歌唱我们亲爱的祖国,从今走向繁荣富强……”八一建军节这天,冯场村会议室,退役军人们的合唱声气壮山河。这场由乡贤会组织的慰问活动,让老兵们湿润了眼眶。

“村集体经济发展起来后,我们一心想着怎么带领群众共同富裕,尤其是村里的一老一小群体,怎么让他们分享到发展果实。”冯场村党总支书记司增全说。2022年,村里召集数十名乡贤,成立了冯场村乡贤会,引导乡贤反哺家乡。

位于村部二楼西头有一间“孔子学堂”,每到周末都十分热闹,孩子们欢快地聚在一起背古诗、学书画。与此同时,一楼的“爱心理发店”内,同样暖意融融,村里70岁以上的老人都可以享受免费理发服务。

“这些都是由我们乡贤会捐资建设的。”司增全介绍,两年多来,乡贤会已吸纳78名乡贤会员,为村集体捐款23.2万元,成为推动冯场村经济和公益事业发展的中坚力量。

孙东海是乡贤会的一员,今年4月,他个人投入4万元为家乡孙庄自然村打造了一个200平方米的健身广场。“我们今天的生活来之不易,企业发展壮大了,反哺家乡是应尽之责。”孙东海说。

站在黄河故道边,眺望杨楼镇,青纱帐与金银花田交织成绿与白的锦缎,村舍错落有致,道路四通八达。当年英雄们用热血浇灌的土地,如今正生长出无限希望。(本报记者 何雪峰 张玉芳)

【记者手记】

传奇仍在续写

宿州市萧县杨楼镇一角。(资料图片)

黄河故道蜿蜒曲折,见证着萧县杨楼镇的蝶变。从“十年九不收”的盐碱荒滩到金银花飘香的“金银滩”,从负债累累的“空壳村”到集体富裕的“明星村”,这片土地上浸透着实干的汗水,闪耀着精神的光芒。

变化的背后,是红色基因的传承。87年前,4名抗日英雄以一场闪电奇袭,彰显革命大无畏精神;今天,党员干部以战盐碱、兴产业的作为,展现“敢啃硬骨头、能打攻坚战”的担当。尹庄村的沟渠里流淌着攻坚克难的智慧,新廷社区的田垄上印刻着一任接一任的坚守,冯场村的乡贤会上激荡着共富共荣的情怀。杨楼镇的实践告诉我们,再贫瘠的土地,也能在奋斗者手中焕发新生;再难啃的硬骨头,也挡不住上下同心的攻坚脚步。守住红色精神财富,乡村大地上有希望在生长,有传奇在续写。(本报记者 何雪峰 张玉芳)