《光明日报》( 2021年03月23日06版)

安徽省滁州市凤阳县小岗村石马小区新华社发

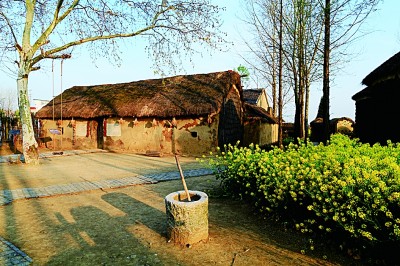

当年农家茅草房资料图片

“大包干,大包干,直来直去不拐弯。保证国家的,留够集体的,剩下的都是自己的……”

这首从安徽凤阳农民口中传唱开来的《大包干歌》,曾是上世纪80年代流行在中国农村的歌谣。

1978年,历史在这里转折。

那年夏秋,安徽遭遇百年罕见的特大旱灾,许多地方的农民被迫外出讨饭,以度荒年。

那年冬天一个夜晚,凤阳县小岗村18户村民用按红手印的方式,在全国率先推行“大包干”,开启了波澜壮阔的改革开放时代巨幕。中国的改革由农村开始,农村改革从安徽开始。

2016年4月25日,习近平总书记到小岗村考察时指出,“当年贴着身家性命干的事,变成中国改革的一声惊雷,成为中国改革的标志。”

40年来,安徽从率先实行“大包干”到土地确权颁证领到“红本本”,从全国农村费税改革试点再到“农村的“三变”改革,一次次为改革探索蹚路,始终与家国命运同频共振……

坚持民生至上改革永在路上

周末,小岗村大包干纪念馆里,严淑淑正在向游客讲解一张图片的故事。那是一张按着18个红手印的照片。严淑淑是听着爷爷讲这个故事长大的。严淑淑的爷爷是“大包干”带头人之一严俊昌。

“忍饥挨饿,老是吃不饱饭,实在没办法。”“大包干”带头人之一的关友江对当年的艰辛依旧难忘。

实行“大包干”后的第一年,小岗村迎来大丰收,粮食总产量达13.3万斤,相当于1955年至1970年产量的总和,一举结束20多年吃国家救济粮的历史,自“合作化”以来第一次向国家交售余粮,并首次归还国家贷款800元,小岗村人均收入400元,是1978年的18倍。

今天的小岗村,友谊大道两旁商铺鳞次栉比,阳光沐浴下,“大包干农家菜馆”门口,年逾七旬的关友江边在门口剥着葱,边招呼着客人。“现在吃穿不愁,像我这个菜馆,一年收入有20万。”关友江说。

以“大包干”为代表的家庭联产责任制极大地调动了农民的积极性,迅速扭转了农业生产长期徘徊不前的局面。1982年,中国共产党历史上第一个农村工作一号文件出台,这是一份毫不含糊地为包产(包干)到户正名的中央“红头文件”。之后,中共中央连续5年发出关于农村改革的一号文件,促使中国农村在短时间内发生了深刻而影响深远的变化。

如果说当年小岗村人的“冒天下之大不韪”是为了解决温饱问题,那么,随后关于农村的各项改革,则直指百姓生活富裕和乡村振兴。

2015年11月29日,《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》颁布提出到2020年,稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗和住房安全有保障。

2021年2月25日,习近平在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的讲话中宣布,我国脱贫攻坚战取得了全面胜利,现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫,832个贫困县全部摘帽,12.8万个贫困村全部出列,区域性整体贫困得到解决,完成了消除绝对贫困的艰巨任务,创造了又一个彪炳史册的人间奇迹。

从温饱到脱贫,再到乡村振兴和全面小康,所有的改革凸显出一个重要的核心,“民生至上”。

坚持实事求是改革常讲常新

“小岗村发生的翻天覆地的变化,是我国改革开放的一个缩影,看了让人感慨万千。实践证明,唯改革才有出路,改革要常讲常新。”2016年4月25日,习近平总书记到小岗村考察时指出。

皖北一座不起眼的小院,就是安徽省涡阳县新兴镇政府办公所在地。26年前,时任党委书记刘兴杰和镇长李培杰就在这里酝酿了税费“一次清”的方案。1992年,新兴镇人均税费负担170元,而全镇农民年人均收入还不到600元。刘兴杰他们就动了改革念头:“全镇共有耕地8.9万亩,一年的财政支出在260万元左右,每亩一年只需交税30元,就能保证工作正常运转。”安徽又一次引领了农村改革,新兴镇也因此成为“全国农业税费改革第一镇”。

全国人大代表、安徽省农科院副院长赵皖平表示:“交够国家的,留足集体的,剩下的全是自己的”,可谓中国农民的一大创造。“但什么算‘交够’‘留足’,缺乏客观标准。”为进一步减轻农民负担,规范农村收费行为,中央明确提出了对现行农村税费制度进行改革。2000年,国务院正式确定安徽率先开展试点。2005年,安徽在全省范围内全面取消农业税。从2006年起,中国全面取消农业税,与1999年相比,当年全国农民减负1045亿元,人均减负120元左右。

对于小岗人来说,“大包干”解决了吃饭问题,“一年越过温饱线,20年没过富裕坎。”从温饱到小康,包干却成了坎儿。

2015年,安徽省率先开展农村土地确权登记颁证,深化农村土地“三权”分置,同时赋予了农民长久而有保障的土地承包权,让农民吃下“定心丸”。当年,安徽省土地承包经营权第一证在小岗村颁发。

今年2月3日,小岗村迎来第四次集体经济收益股权分红,作为村集体经济股份合作社的股东,村民每人喜提600元“红包”。小岗村成立的集体资产股份合作社,实现“人人持股”,并连续四年分红。

“如今确权颁证,广大农民可以甩开膀子去搞土地流转、入股,拿租金、分红利了。”凤阳县委常委、小岗村第一书记李锦柱说,从按“红手印”到领“红本本”,从分“红利”到过上红红火火的生活,小岗在中国农村改革的历史进程中再度领跑。2015年至今,小岗村村民人均可支配收入从14700元跃升至27600元,增幅达87.8%,村集体经济收入从670万元增长至1160万元,增幅达73.1%。

“让村民从‘户户包田’到实现对村集体资产的‘人人持股’,这就是实事求是的具体体现,遵从了时代的发展。”赵皖平说。

坚持党的领导改革行稳致远

小岗村至今还保留着一处茅草房“当年农家”,当年,就是在这间茅草房里诞生了“红手印”。

无独有偶,在安徽省肥西县山南镇小井庄,也保留着两间当年的茅草房,房子前面的雕像,展现的是时任安徽省委第一书记万里在村里调研的场景。

1978年9月23日,遭遇旱灾的小井庄把全队158亩田地连同塘口、耕牛、农具、种子全部分到农户。“分田后,一周之内,全部播种了玉米和大豆。第二年,粮食总产量从3万公斤增加到4.5万公斤。”时任小井庄生产队队长何家桂回忆说,“区里原本是想借地度荒,结果搞成了包产到户。”

“包产到户是农民承包土地之后,生产的粮、油、棉等要统统交到生产队,由队里统一上缴国家征购任务,提留集体储备,然后按户交上来的产量计算出工分,再实行统一分配,就是‘先承包、后算账’”,《起点——中国农村改革发端纪实》作者、安徽省政府参事钱念孙说,“大包干”则是农民在承包土地之时,就和生产队定好了合同契约,农民完成上缴国家的征购任务,交足集体提留,剩下多少都归农民自己所有,就是先算账、后承包。

但无论哪种改革,在当时,都不为政策允许。为什么会有小井庄和小岗村的“破土”?

“没有党的领导和支持,无论是小井庄还是小岗村的改革,都会胎死腹中”,钱念孙说,两地改革之所以成功,前期源于“省委六条”和“借地度荒”的铺垫,后期得益于各级党委的支持和担当。

1977年,中共安徽省委出台《关于当前农村经济政策几个问题的规定》(简称“省委六条”),为“大包干”的推行提供了适宜的“温床”。1978年,安徽出现旱灾后,安徽省委大胆作出了“借地度荒”的决策,满足了农民对土地的渴望,赢得了民心。

“大包干”受到质疑时,万里先后多次赴小岗村和小井庄考察,明确“包产到户是联产承包制的一种形式”。

1980年5月,邓小平在《关于农村政策问题》的谈话中指出:“凤阳花鼓中唱的那个凤阳县,绝大多数生产队搞了大包干,也是一年翻身,改变面貌……”

1980年9月27日,中共中央印发《关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题的通知》指出,可以包产到户,也可以包干到户,并在一个较长时期内保持稳定。

“大包干”从此有了全国户口。

“按红手印的事让我们晓得,党的政策决定家国命运,中南海和田间地头连着心呢。”回忆起当年的惊心动魄,严金昌深有感慨。

40年的发展历程表明,改革创新是引领农村发展的第一动力。“大包干”带头人之一严俊昌坦言自己从未后悔过当初的决定,更庆幸在党的领导下,家乡的面貌已然发生了翻天覆地的变化。“40年过去,做梦也没想到咱农民能过上现在的生活,这充分说明了党中央改革开放的政策是正确的。”如今的严俊昌仍在关注着小岗村乃至整个国家的变化,内心时刻充满着自豪感。

党的十九届五中全会规划布局了“十四五”期间脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的大政方针,为防止贫困人口返贫复贫建起了防护网,为“十四五”新发展阶段的脱贫攻坚与乡村振兴两大战略有效衔接筑基立台。

(光明日报记者常河)

【文物背后的故事】 “红手印”见证中国改革的一声惊雷

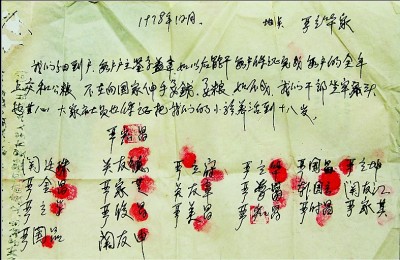

这份“红手印”永久收藏在中国国家博物馆里,编号GB54563,国家一级文物。资料图片

一张纸,因为有了18个鲜红的手印,变得沉重而悲壮。

“我们分田到户,每户户主签字盖章,如以后能干,每户保证完成每户的全年上交和公粮不在(再)向国家伸手要钱要粮。如不成,我们干部坐牢杀头也甘心,大家社员也保证把我们的小孩养活到十八岁。”

如今,这份“生死契约”永久收藏在中国国家博物馆里,编号GB54563,国家一级文物。

1978年12月的一个寒夜,安徽省凤阳县小岗村,村民严立华家摇摇欲坠的茅草房里,一盏油灯照亮18个庄稼汉略显亢奋的脸膛。“大家来到我家,有的坐在草垫子上,有的蹲在地上,屋子中间有一张小矮桌,连茶杯都没有。”严立华回忆说。

生产队副队长严宏昌开门见山地说:“大家都说说,有什么办法能让我们填饱肚子?”

社员们立即七嘴八舌地议论开来,有的说:“50年代初,土地归各家各户,生产干得热火朝天,什么矛盾也没有。”有的说:“小岗都穷到梢了,不分到户不行的!”

“绝密会议”开了三个小时后,严宏昌在一张皱巴巴的纸上写下上述内容,18位农民以中国最传统的方式按下了鲜红手印。

“我们当时就是想活命,作为农民,只能向土地讨生活。”严宏昌说,“当时生产队饿死了60多个人,饿绝了6户。”当时的小岗村,是“吃粮靠返销、用钱靠救济、生产靠贷款”的“三靠村”,经常闹灾荒,农民大多外出乞讨。

由于煤油灯光十分昏暗,加之当时气氛紧张,这份具有历史意义的“生死契约”写得歪歪扭扭,句子既不连贯,也没有标点符号,而且还有很多错别字。18位农民万万没有想到他们被饥饿逼迫而立下的这份“生死契约”,竟成了中国农村改革的第一份宣言。

会议一结束,小岗村民连夜分牲畜、农具,丈量土地。18枚红手印催生了家庭联产承包责任制,作为中国现代农业的一种生产经营方式,不仅直接调动了广大农民的积极性,又一次解放了生产力,为中国改革开放的历史写下了辉煌的第一乐章。

“大包干”第一年,小岗村粮食总产量13.3万斤,相当于1955年到1970年粮食产量的总和;人均收入400元,是上年22元的18倍。20多年吃救济粮的历史就此结束。

他们无意走进历史,却在历史舞台上扮演了一回重要角色。

摁下了“大包干”的红手印,定格了中国农村改革的起点,唤醒了沉睡的大地。小岗村的星星之火,迅速燎原全国。“敢闯、敢试、敢为天下先”,小岗人闯出了一片新天地。

2018年,党中央、国务院授予小岗村“大包干”带头人改革先锋称号,颁授改革先锋奖章。

(本报记者常河)

【青年学子说】寻迹小岗过往 书写青春华章

小时候,我就从长辈那里听到过小岗村红手印的故事。

2019年暑期,我怀着对“18枚红手印”的崇敬,参加了学校组织的“三下乡”社会实践活动,第一次走进小岗村,也第一次品读了红手印的续篇——沈浩与小岗人3次红手印的故事。

沈浩作为扶贫干部担任小岗村第一书记,殚精竭虑谋求发展,时时刻刻牵挂着村民们的冷暖安危,案桌上的29本日记篇篇都是民情,字字都是一个党员干部的初心。他用脚步丈量出小岗的蓝图,他用忠诚扛起带领群众脱贫致富的重任。三年任满之时,小岗村民怀着依依不舍的深情按下98枚鲜红的手印,挽留改革致富带头人,这是小岗人内心最真实、最朴素、最坚决的表达。

沈浩干了三年又三年,当村民再次问起他“你还愿意再留下来嘛?”,他大大咧咧地笑着说:“只要你们欢迎我,我愿意一辈子留在小岗。”,就这样小岗村186户村民又一次按下红手印。面对村民们的这份庄重、这份信任、这份期待,沈浩再次留在小岗,而这一枚枚鲜红的手印,生动诠释了一名基层共产党员人民至上的情怀和担当。

“两任村干部呕心沥血带领一方求发展,六载离家鞠躬尽瘁引导万民奔小康”。2009年11月沈浩同志积劳成疾,与世长辞。小岗村人再一次按下红手印,请愿让沈浩同志长眠在他所热爱的这片土地,让“沈浩精神”永驻小岗村。

“三下乡”结束之后,我怀揣着对沈浩精神的崇敬,正式申请加入中国共产党。当我面对鲜红的党旗庄严宣誓,小岗人四次按红手印的情景再次浮现眼前,这已经成为激励我成长的红色基因。

作为新时代青年,我们生逢其时,使命荣光。“乘风好去,长空万里,直下看山河”,党的十九届五中全会描述了我国“十四五”时期的宏伟蓝图和2035年的美好愿景,中华民族伟大复兴的中国梦终将在一代代青年的接续奋斗中变为现实,我们将以小岗精神和沈浩精神为镜,以青春之我、奋斗之我,立志成长为有益于国家和人民的孺子牛、拓荒牛、老黄牛,为人民幸福铺路架桥,为祖国建设添砖加瓦。

(作者:邱浩伟,系合肥学院人工智能与大数据学院学生)