吹响乡村振兴“集结号”

习近平总书记在中央农村工作会议上再次强调:要举全党全社会之力推动乡村振兴,促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

在脱贫攻坚取得胜利后,全面推进乡村振兴,这是新发展阶段“三农”工作重心的历史性转移。民族要复兴,乡村必振兴。全面建设社会主义现代化国家,实现中华民族的伟大复兴,最艰巨最繁重的任务依然在农村,最广泛最深厚的基础依然在农村,稳住农业基本盘、守好“三农”基础,这是应变局、开新局的“压舱石”,农村广阔天地大有作为。所以,实施乡村振兴战略是民族复兴的必然要求,具有现实及长远的历史意义。乡村振兴包括产业、人才、文化、生态、组织的全面振兴,总目标是实现农业农村现代化,总要求是产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。我们必须围绕这一总目标和总要求,因地制宜、稳步推进,既要打好攻坚战,更要打好持久战。

我省大力实施乡村振兴战略,将巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,不仅取得了脱贫攻坚的全面胜利,全省31个贫困县全部摘帽、3000个贫困村全部出列,乡村振兴也迈出了坚实的步伐。2021年,省委一号文件就如何走好安徽乡村振兴路作出了进一步部署,提出将在全省分类推进乡村振兴,把全省104个县(市、区)分成先行示范区、正常推进区、持续攻坚区分类推进。我省还提出抓好粮食和重要农产品生产供给,实施乡村产业振兴计划,启动乡村建设行动,加强乡村公共基础设施建设,实施农村人居环境整治提升五年行动,提升农村基本公共服务水平等一系列创新举措。

2021年,全面推进乡村振兴的号角已经吹响,加快农业农村现代化进程的大幕已经开启,我们要在省委、省政府的坚强领导下,以敢闯敢试的“大包干”精神,奋力推动安徽乡村振兴走在全国前列。(余晓林)

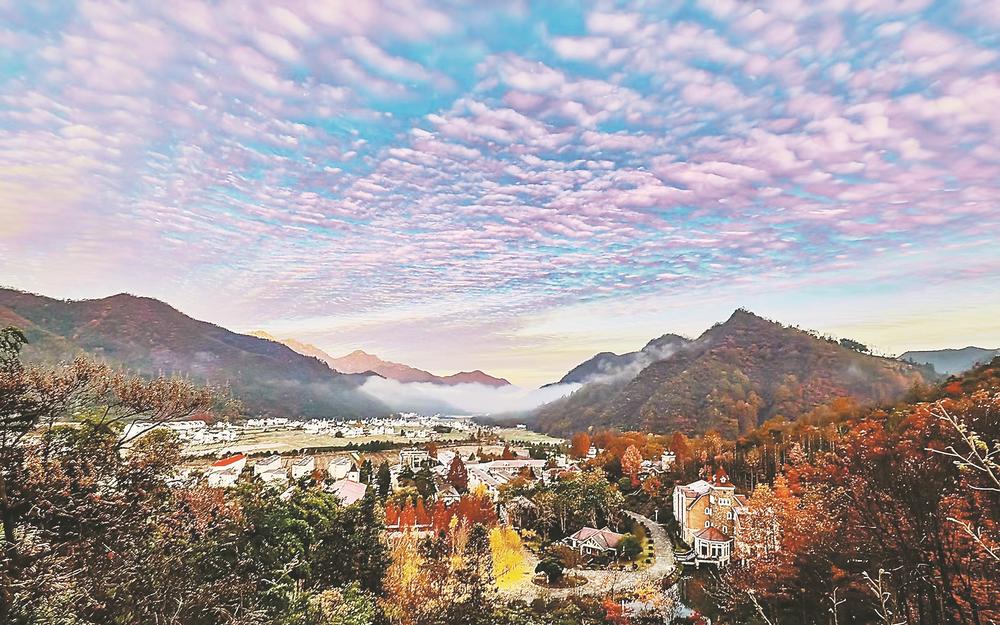

黄山市黄山区谭家桥镇的山村风景如画。 通讯员 欧阳如晨 曹惠忠 摄

肥西县上派镇谢塘社区乡贤文化广场。 通讯员 颜安 摄

肥东县桥头集镇现代农业产业园蔬菜大棚。 通讯员 王尚云 摄

盆景产业好“钱”景

弯曲盘旋的龙柏、亭亭玉立的雪松、枝干光洁的紫薇……日前,在来安县舜山镇华东国际风景园林产业城,记者看到的这些制作精良的盆景很令人赏心悦目。

“我2015年返乡创业制作盆景,对发展前景十分看好。”今年47岁的石少军,以前在江苏常州市打工。他曾在南京参观过一次苗木花卉展览会,被盆景艺术深深吸引,觉得做这个行当既能修身养性,又可以赚钱养家,于是决定返乡创业做盆景。

邻近华东国际风景园林产业城的林桥村,是来安县苗木花卉专业村,当地种植苗木的历史可追溯到上个世纪七八十年代。“林桥村地处丘陵地带,不适宜种植粮食作物。当年村里的老书记曾专门到南京林业大学求教,希望通过种植苗木来改变贫穷落后的村貌。”石少军告诉记者,经专家检测,当地的土壤及气候环境适合种植龙柏、蜀桧等苗木,于是村民们开始尝试种树,如今这里已成为全国有名的苗木生产地和交易市场,种植的花卉苗木有女贞、广玉兰、桂花、合欢、红叶石楠等逾300个品种。

石少军回乡不久就去蚌埠市参加培训,跟随一位盆景大师学习制作盆景,随后创办了“林桥村盆景专业合作社”,目前合作社有5家社员单位,在林桥村建有300亩种植基地。

据介绍,林桥村现有土地面积1.3万亩,种植苗木花卉近1.2万亩,占全村土地面积90%以上。村里几乎家家户户都种苗木,有些村民不仅自己种树,还做起了苗木交易经纪人,在全国各地跑市场。目前,该村苗木已销往全国20多个省区市。今年11月,该村被国家农业农村部评为“2021年全国乡村特色产业亿元村”。

“我今年主要做了2件事:一是牵头举办一场盆景展览会,引来全国二三十家企业参加,提高了来安县苗木市场的知名度;二是建立一个‘盆景大师工作室’,邀请业内行家来给苗木企业及村民培训指导,帮助大家学习盆景造型艺术。”石少军说,盆景是一门艺术,只有造型精致才能开拓市场,提升价值空间。

乡村振兴,产业先行。走在白鹭大道上,记者看到两边的地里全是各种景观树,或高或矮,数以万计。“我村的苗木产业发展历史较长,已辐射周边村镇,带动很多村民致富。下一步,我们将继续优化种植结构,培育精品苗木,推动苗木产业规模化、集约化、标准化发展。”该村党支部书记刘宏燕告诉记者,苗农们种树有经验、销售有渠道,现在村里建了电商中心,每周直播两三次,还通过微信群、大喇叭等平台,帮助他们开拓销售渠道。

今年以来,来安县苗木花卉产业集聚发展,逐步形成以舜山、雷官两镇为核心的18万亩苗木花卉基地,涉及全县12个乡镇和5个国有林业企业,从业人员4.5万人,年销售8000余万株,年产值突破15亿元。(记者 孙海涛)

美丽乡村更宜居

近日,记者走进皖南石台县山区,在小河镇樟村村,只见田里菜叶葱绿,河里流水潺潺,古树掩映着农舍,古亭点缀着村庄,村子依山傍水、错落有致,田园风光美不胜收。

记者来到一户种满兰花的庭院,宽敞明亮、典雅别致。74岁的村民汪桂桃在冬日的暖阳下,一边哼着黄梅戏一边挑拣着野生荠菜,准备做饺子馅。

“多亏了国家的政策好!现在整个村都很干净、很美。马路宽,汽车开到家,自来水直接用,生活跟以前比真是大变样。”汪奶奶笑着说。

据小河镇党委委员李振华介绍,2020年下半年,石台县投资280万元,对樟村村人口较为集中的中心村开展美丽乡村建设。村“两委”召开动员会,成立美丽乡村建设理事会,入户开展宣传,引导群众拆除猪栏、厕所、破旧围墙,进行改水改厕,组织公益岗人员清理陈年垃圾。随后,对村庄道路进行硬化,建排水沟渠,铺设青石步道,建文化广场,对村庄进行绿化、美化、亮化,村容村貌焕然一新。

汪奶奶一家也积极参与人居环境整治,她家的庭院被评为市级美丽庭院。在她的带动下,村民们将房前屋后整理得干干净净,也养成了垃圾及时清理、分类入桶的卫生习惯,保护环境已蔚然成风。

在丁香镇华桥村,74岁的退休教师汪传宏高兴地说:“真没想到,我们村通过美丽乡村建设和环境整治,彻底改变了过去脏乱差的旧貌。如今,以省级文物保护单位胡氏宗祠、400多年古槐树和古墓群为特色景点的华桥村,乡村旅游也越来越红火。”

汪老师回忆说:“我家以前只有露天茅坑,每次女儿带着孩子回家探亲,孩子都不敢上厕所,刚来就吵着要走。现在不一样了,路修好了,车子直接开到家门口,家里的厕所也和城里一样,是有抽水马桶的标准化卫生厕所,外孙放假住在我家都不想走了。”

今年以来,石台县全面推进农村生活垃圾、生活污水收集处理和农村卫生改厕,实现城乡环卫“一体化”,每个村配备1名至2名环卫工人,做到垃圾日产日清,统一清运、集中处理。全县78个村的中心村或自然村均建有污水处理站,全面消除了露天粪坑,村民都新建了“三格式”标准化卫生厕。该县还发动群众参与农村人居环境整治,全面整治乱搭建、杂物乱堆放、垃圾乱丢弃、污水乱泼洒等现象,清理陈年垃圾,疏浚河沟渠塘,整治农村水环境,规范改造电力、通信等线路,彻底解决农村脏乱差问题。(通讯员 江雪飞 记者 沈建平)

移风易俗倡新风

隆冬时节,走进阜阳市颍泉区闻集镇闻集村大钱营的文化大院,只见不少村民在这里休闲娱乐。村民钱金贤笑着说:“乡村振兴不仅要让村民物质富裕,还要加强乡村文化建设,让村民精神富裕。”

钱金贤今年77岁,是“阜阳好人”、安徽省“十佳江淮志愿服务典型”、全省“优秀共产党员”等荣誉获得者,退休后不仅编写村史,还创办了村里关心下一代工作组和关爱教育激励基金联合会,为倡树乡风文明而奔波。10多年来,他将身边的好人好事和家风、格言编成儿歌、顺口溜、打油诗等,教孩子们传唱,编写了近10万字的宣传册子,宣讲约600场次,受众2万多人次,让传统文化和社会主义核心价值观滋养这个小村庄。

这位满头白发的老人告诉记者,近年来,农村发生了翻天覆地的变化,物质生活极大改善,精神生活也不能匮乏,于是他退休后着手编写村史。白天他走家串户,夜里灯下奋笔。10余年来,他挖掘当地传统文化、祖训家风、模范人物、民俗风情等,编写了20余万字的大钱营村史,被国家民政部《乡镇论坛》宣传推介到国内外;他编写了十几万字的红色文化、法治故事、科技致富、卫生健康等册子,宣传1000多场次,受众数十万人次;他牵头设立关爱教育激励基金联合会,帮助贫困学子,弘扬崇文重教优良传统,对考上本科的学生给予资金奖励,为优秀的初中、高中学生提供书本、文具等物质奖励,发动村里的老师成立暑期辅导班,免费为小学生辅导课外知识。如今,这个300多户1300多人的村庄走出了8位博士、12位硕士、160多位大学生。

“乡风文明意义重大,是全面小康路上一道必答题,也是乡村振兴的灵魂。”钱金贤说起自己这些年的工作,充满了自豪感。

农村红白事规矩多、程序繁琐、花销重,村民喜欢相互攀比、大操大办,形成浪费。钱金贤对记者说:“其实村民也苦不堪言,但被这些习俗‘绑架’了。现在村里成立红白理事会,红白事一律简办,规定随礼金额、酒席数量、就餐标准等上限,倡导移风易俗,大家都乐意接受。”

村民钱金俊的老伴张庆芝在今年2月份过世,子女匆匆赶回,准备给老人办一场隆重的丧事。钱金贤和村红白理事会成员一起上门宣传移风易俗。最后,钱金俊老人为老伴简办了丧事,总共才3桌人,没有收礼,也没请乐队,一天就办完了。

今年国庆期间,闻集村举办了一场简朴而又热闹的婚礼,新娘家没有收一分钱的彩礼。周边的村民们听说后都称赞不已。如今,不要彩礼的新式婚礼在当地成为美谈。(记者 沈荟)