培根铸魂凝聚精神力量

伟大的时代呼唤伟大的精神,伟大的精神推动伟大的事业。

党的十八大以来,全省宣传思想战线大力推动习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,锐意改革创新,勇于担当作为,奋力开创宣传思想工作新局面,为建设现代化美好安徽提供坚强思想保证、丰润道德滋养和强大精神动力。

理论武装勇于回答时代课题

高举思想之旗、担起守土之责、推出实用之作、发好安徽之声、培植学术之星、建好社科之家……安徽哲学社会科学界深入贯彻落实习近平总书记关于哲学社会科学的重要论述,紧紧围绕省委、省政府决策部署,紧紧团结和依靠全省社科工作者,述学立论、建言献策,不断推出具有时代气息和安徽特色的优秀成果。

目前,省社科联联络服务16个省辖市社科联、15个县级社科联、25个高校社科联、121个业务主管社会组织以及700余个市县级学会,覆盖高等院校、党校(行政学院)、部队院校、科研院所、党政部门研究机构5个方面力量,集聚约10万名社科工作者。

如何让“五路大军”和“十万人马”动起来?从2015年开始,省社科联连续4年的一号文件都聚焦“三项课题”研究。所谓“三项课题”,即各团体会员提供一份本团体年度最有代表性的学术研究成果;提供一份供省委、省政府决策参考的应用对策研究;提供一份社科知识普及方面的研究成果。“三项课题”精准指向理论、资政、科普三大主阵地,引导全省社科工作者回答好“时代之问”和“安徽之问”。

立时代潮头,发思想先声。全省社科界以习近平总书记考察安徽重要讲话指示中提出的新思想新观点新论断作为主攻方向,把省委、省政府提出的目标任务作为研究重点,在新时代发展趋势的背景下思考时代课题,在国际国内“两个大局”的背景下思考安徽发展课题,更好彰显社科理论研究服务决策的科学性与针对性、时效性与实效性。

立足安徽实际,当好党委政府的“思想库”“智囊团”。近年来,省社会科学创新发展研究课题作为省部级课题立项,突出习近平总书记治国理政在安徽实践、全面建成小康社会、全面深化改革、高质量发展、供给侧结构性改革、长三角高质量一体化发展等选题,组织团体会员及省内外有关科研机构深入调研、献计献策,写好服务大局、紧贴实际、促进发展的“大文章”。

宣传创新推动思想入脑入心

如何用通俗易懂的语言向大众阐释高深的道理,让党的创新理论“飞入寻常百姓家”?我省大力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入基层、深入一线、深入到群众心中,聚焦群众所思所盼,积极创新方式方法,广泛开展分众化、互动式、便民式宣讲,让老百姓听得懂、能领会、可落实,推动新思想深入人心、落地生根。

新时代文明实践中心根植基层、贴近群众,是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的有效载体,是宣讲阐释党的好政策、展示发展新成果的实践平台,已成为密切党和人民群众血肉联系、增强党组织凝聚力向心力的重要阵地。群众聚在哪儿,宣讲就覆盖到哪儿;群众想听什么就讲什么;群众想怎么听就怎么讲。目前,新时代文明实践中心如雨后春笋般在江淮大地涌现,全省16个省辖市已实现全覆盖,并不断向县乡村基层一线延伸。

意识形态工作是党的一项极端重要的工作,新闻舆论工作处于意识形态斗争最前沿。全省新闻战线坚持党对新闻舆论工作的领导,坚持正确政治方向,坚持以人民为中心的工作导向,尊重新闻传播规律,创新方法手段,切实提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。从习近平总书记考察安徽报道到聚焦安徽科技创新经验,从推出典型人物到关切民生热点,新闻工作者不断增强脚力、眼力、脑力、笔力,用一篇篇鲜活的报道、一幅幅生动的图片、一个个感人的镜头,全方位展示在中部崛起中闯出新路的“安徽经验”。

当前,互联网已经成为舆论斗争的主战场。从出台系列政策法规,到依法查处违法网站和网络账号,我省以高度的政治责任感和使命感,加强互联网内容建设,建立网络综合治理体系,营造清朗的网络空间,让党的声音成为互联网最强音。

文明创建筑基固本培育新人

最大气有力的书写,源于精神;最令人振奋的变化,始自人心。我省坚持立德树人、以文化人,建设社会主义精神文明、培育和践行社会主义核心价值观,提高人民思想觉悟、道德水准、文明素养,培养能够担当民族复兴大任的时代新人。

2014年,我省出台《关于培育和践行社会主义核心价值观的实施意见》,以6个专项行动推动社会主义核心价值观落细、落小、落实,把核心价值观渗透到生产生活各个方面。无论是文明城市创建、学雷锋志愿服务、未成年人思想道德建设,还是文化阵地建设等,均围绕这一主线来谋划和展开。从内化于心到外化于行,核心价值观深深植根于人们灵魂深处,成为江淮儿女精神世界的“价值公约数”。

“安徽好人多”是闪耀全国的亮丽名片。我省健全完善身边好人评选、宣传、学习、礼遇常态化制度化机制,评选各级身边好人。截至目前,我省有22人当选全国道德模范,1534人入选“中国好人榜”,全国道德模范和“中国好人榜”入选数均位居全国第一。

文明是一座城市发展的软实力。2020年11月,全国精神文明建设表彰大会在北京举行,滁州市、黄山市、宿州市、阜阳市4个市成功入选地级全国文明城市,我省新当选数位居全国第二,至此安徽省共有12个省辖市跻身全国文明城市行列,总数位居全国第二。金寨县、广德市、宁国市、歙县、桐城市入选县级全国文明城市,我省县级全国文明城市达到8个,总数位居全国第三。

志愿服务是社会文明的醒目标志。我省建立健全招募注册、嘉许回馈、服务记录、供需对接机制,引导志愿者积极参与社区建设、扶贫济困、环境保护、赛会服务、应急救援等,推进志愿服务常态化项目化制度化。特别是在去年疫情防控和防汛救灾中,我省有8万多个志愿服务组织、230多万名志愿者奔走在一线,以实际行动书写新时代的雷锋故事。

“安徽好人”引领“好人安徽”

扎根一线永远在路上的新闻记者高思杰,不惧险情勇擒歹徒的特警张劼,守护祖国天际线的空军特级飞行员郝井文,用生命书写担当的基层纪检监察干部李夏,截至目前,我省4人被中宣部授予“时代楷模”称号。

小岗村党委原第一书记沈浩、“乡村红烛”叶连平,“大国工匠”朱恒银,“最美孕妇”彭伟平,“大义农妇”罗腊英,“状元技工”许启金,“草原律师”陈贤、曹旭,“中国兵王”王忠心……截至目前,我省22人荣获“全国道德模范”称号,总数全国第一。

公正执法一心为民的六安法官魏晶晶,20年坚守乡村的宿州教师孙浩,驻村七载奉献青春的滁州市西孔村党总支第一书记王萌萌,照料瘫痪亲人60年的马鞍山市同发村村民宣少明,关爱帮扶留守儿童的阜阳市志愿者胡玉玲,撇下新娘勇救溺水儿童的安徽医科大学第一附属医院医生张礼刚……截至目前,我省1534人入选“中国好人榜”,总数全国第一。

伟大时代孕育伟大精神,光辉事业熔铸光辉典型。沐浴着新时代的荣光,扎根于江淮大地的厚德沃土,一位位胸怀理想、脚踏实地的先进典型,书写了平凡而伟大的人生答卷,传递出向上向善的满满正能量。

近年来,我省将道德模范评选活动与“中国好人榜”评选表彰对接,以选树好人、先进典型为着力点,分为“助人为乐”“见义勇为”“诚实守信”“敬业奉献”“孝老爱亲”五类开展评选,持续打造“好人安徽”品牌,用榜样的力量立德树人、以文化人。如今,“安徽好人多”已经成为闪耀全国的精神标识。

凡人善举,身边榜样。全省各地在选树先进典型过程中,更多关注基层一线、寻常百姓,深入开展“星级文明户”“身边好人”“好婆婆”“好媳妇”“美德少年”等各类典型选树,用身边典型激励身边人。同时,引导社会各界礼遇关爱先进典型,在重大活动、就医就学、旅游出行等方面给予优先优待,做到“让好人有好报,好人有底气,社会有正气”。

2018年,我省启动实施“好人成名人”工程,重点开展“人人推”选树、“天天见”宣传、“处处敬”礼遇、“时时学”提升等行动,建立省市县乡村五级联动和行业系统联手的推举机制,让“好人”成为家喻户晓的社会名人、争相效仿的道德榜样和看齐对照的价值坐标。

精神榜样,如春风化雨,滋润大地;道德风尚,如曙光微熹,温暖人间。一个个道德模范、身边好人,构成江淮大地壮观的精神群雕,正成为引领“好人安徽”、新阶段现代化美好安徽建设的精神航标。

(撰稿:本网记者 张理想)

江淮文艺闪耀时代光芒

文艺事业是党和人民的重要事业,文艺战线是党和人民的重要战线。

在中国共产党百年光辉历史上,安徽文艺战线砥砺前行、硕果累累。从走过革命烽火到迎来新中国曙光,从进入改革开放到迈向新时代,安徽文艺工作者创作大量精品力作闪耀文艺星空。特别是党的十八大以来,安徽文艺工作者坚定文化自信,坚持与时代同步伐、坚持以人民为中心、坚持以精品奉献人民、坚持用明德引领风尚,江淮文艺绽放出耀眼的时代光芒。

创作:以人民为中心

安徽文艺始终坚持以人民为中心的创作导向。特别是党的十八大以来,安徽文艺工作者深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,更加自觉地投身现代化美好安徽建设的火热实践。

安徽文艺在题材上内容丰富、多姿多彩,以贴近人民群众的现实生活和历史创造见长。由安徽省文联与中国音协联合举办的“在希望的田野上”农村题材专题音乐会,催生主题歌《在希望的田野上》风靡全国,传唱至今。表现红色题材的油画《激流:刘邓大军挺进大别山》,反映中国农村改革发源地小岗村的国画《生死印》等作品,在描绘现实生活、表现历史事件、激励人民斗志上都发挥了重要作用。

坚持现实主义创作方法是安徽文艺的传统。20世纪60年代至70年代,安徽版画家创作了一批反映社会主义建设和人民精神面貌的版画作品,开启了“新徽派版画”时代。鲁彦周编剧的《天云山传奇》《廖仲恺》、方义华编剧的《焦裕禄》等电影,反映现实生活和时代精神。

在审美风尚的时代演进中,安徽文艺一直秉承大众化、生活化的特质与雅俗共赏的审美取向。《徽商》《文房四宝》等优秀电视纪录片,将深厚的地域文化融入奇山奇景奇物之中,展示独具魅力的徽风皖韵。淮河琴书《轧狗风波》通过日常口语表达生活中家长里短、邻里琐事,揭示当下的乡土人情与社会风貌,荣获中国文化艺术政府奖“群星奖”。

创新:与时代同步伐

文艺的生命在于创新。安徽文艺秉承“徽文化”厚重传统,发扬改革创新的精神,在文艺观念、文艺样式、文艺服务方式等方面加强创新创造,文艺精品不断涌现。

观念创新激发创作活力。新中国肇建,安徽文艺界由初期的皖南、皖北文联分设,到1954年合并成立安徽省文联,广大文艺工作者关注现实生活,热情讴歌党和人民的丰功伟绩,成为这个时期的创作主题。陈登科的小说《淮河边上的儿女》、严阵的长诗《老张的手》、吕宕的电影《林则徐》、严凤英和王少舫主演的黄梅戏《天仙配》等一批优秀文艺作品享誉神州。

改革开放初期,文艺思想观念的解放带来了文艺实践创作的繁荣。鲁彦周的小说《天云山传奇》、张弦的小说《被爱情遗忘的角落》、公刘的诗歌《深思》、梁小斌的诗歌《雪白的墙》等风靡文坛。以赖少其为代表的“新徽派版画”作品,以萧龙士为代表的中国画作品,以鲍加为代表的油画作品,以《在希望的田野上》为代表的歌曲,以李百忍为代表的书法作品,以《女子排椅》为代表的杂技节目等,都具有开创性的艺术价值,成为当时具有全国影响力的艺术品牌。

党的十八大以来,特别是在习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话精神鼓舞下,“以人民为中心”的创作理念引领安徽文艺进入了蓬勃发展的新时代。广大文艺家深入生活、扎根人民,文艺创作呈现重点突破、整体提升的良好态势。近年来,陈先发《九章》获鲁迅文学奖,季宇、李凤群分别获得2018年度人民文学奖中篇小说奖和长篇小说奖,小品《等爱回家》获中国曲艺“牡丹奖”,舞蹈《命运》和舞剧《大禹》获得中国舞蹈“荷花奖”,摄影家汪强荣获中国摄影“金像奖”,《清明》荣获中国出版政府奖“先进出版单位奖”。

样式创新伴随科技腾飞。互联网技术和新媒体不仅改变了文艺形态与创作生态,也催生了一大批新的文艺类型。近年来,安徽网络文艺出现了青子、步千帆、杨治、安意如等一批具有全国影响力的作家。美术界运用现代新型材料创作的美术作品多次入选全国美展。黄梅戏的舞台美术技术与现代声光电技术融合,实现戏剧舞台艺术的时代跨越。全国首创的“有戏安徽”直播品牌,通过剧场、电视、网络、手机、广播“五位一体”传播戏曲艺术。

服务创新彰显文艺力量。近年来,安徽文艺界连续开展“我们的沃土我们的梦”和“扎根江淮沃土讴歌美好安徽”等主题性创作采风实践活动,一批表现安徽红色题材、历史文化和科技创新的文艺精品应运而生。2018年以来,省文联策划组织“全国文艺名家看安徽”系列活动,邀请200多位作家、摄影家、音乐家、书画家、戏剧家、曲艺家、诗人、舞蹈家深入安徽科技创新、重点工程和脱贫攻坚的一线开展采风创作,取得了创作、交流、培训、宣传等综合效益。戏曲《秋分》、歌曲《幸福花鼓》、美术作品《大美黄山》等入选2018年安徽省重点打造的创作生产文艺项目。反映安徽省科技创新成就的报告文学《领跑者》、彰显新时代淮河新面貌的报告文学《一条大河波浪宽》在《人民文学》刊发。

创造:彰显江淮特色

安徽文艺工作者注重传承弘扬徽派艺术传统,在推动徽文化的创造性转化和创新性发展上积极作为,使徽派文化艺术的地域特色进一步彰显,影响力不断扩大。

新安画派在中国绘画史上占有重要地位,赖少其、王石岑、黄叶村、徐子鹤、郭公达等老一辈画家在新安画派艺术传统的创造性转化和创新性发展上发挥了重要作用。20世纪60年代至70年代,赖少其组织张宏、师松龄、陶天月、郑震、周芜、易振生、林之耀等版画家创作了大型套色版画《黄山后海》《梅山水库》《淮海煤城》《丰收赞歌》等作品,传承弘扬徽派版画艺术优秀传统,具有鲜明时代特色与地域特色,被誉为“新徽派版画”。1983年12月,“安徽版画展”在中国美术馆展出,“新徽派版画”首次整体面世亮相,在全国美术界引起轰动。2017年8月,“锦绣中华——当代新徽派版画作品展”在中国美术馆展出,重大题材创作作品《大美黄山迎客天下》《九华灵境》等巨幅版画,展现新徽派版画的突破与升华。

改革开放尤其是党的十八大以来,反映徽文化内涵的文艺作品获得全面丰收。季宇小说《新安家族》、许辉散文集《每个人身体里都有一点点孔子和老子》、黄梅戏《红楼梦》《徽州女人》、话剧《徽商传奇》、纪录片《徽商》、电视剧《黄山情》、大型电视连续剧《新安家族》、电视风光片《神奇黄山》、音乐风光电视片《黄山四季》系列,以及袁廉民表现“黄山奇观”的系列摄影作品、陆开蒂表现黄山日出和徽皖风情的摄影作品等,都在省内外产生了广泛影响。

新中国成立尤其是改革开放以来,安徽民间艺术获得空前繁荣发展,徽州三雕(木雕、石雕、砖雕)、文房四宝、芜湖铁画、界首彩陶、阜阳剪纸等异彩纷呈。徽州三雕已广泛运用于城乡建筑及居住场所,并登临现代艺术殿堂及公共空间,散发独特而永恒的艺术魅力。安徽文房四宝闻名海内外,宣纸更作为中国书画艺术载体享誉世界。芜湖铁画上世纪六七十年代便大放异彩,巨幅铁画《黄山迎客松》在人民大会堂接待大厅广迎世界宾客。

红色文艺精品

歌曲《在希望的田野上》

“我们的家乡,在希望的田野上。炊烟在新建的住房上飘荡,小河在美丽的村庄旁流淌……”这首《在希望的田野上》,上世纪80年代曾风靡全国,被誉为中国农村改革新希望的源头乡音,词作者陈晓光曾说“这首歌就是写给十一届三中全会后的安徽”。凤阳县小岗村“大包干”拉开了中国农村改革的序幕,1981年,中国音协和安徽省音协组织陈晓光、施光南等著名词曲作家到安徽采风,他们被安徽农村一派欣欣向荣的景象所震撼。随后,安徽省文联与中国音协联合举办“在希望的田野上”农村题材专题音乐会,催生了歌曲《在希望的田野上》,一经推出便迅速传遍大江南北,传唱至今。

黄梅戏《邓稼先》

邓稼先,安徽怀宁人,著名物理学家。在党领导人民探索建设社会主义国家时期,以邓稼先为代表的老一辈科学家克服重重困难,成功研制出原子弹和氢弹,让中国人民从此挺直了腰杆,邓稼先也因此被誉为“两弹元勋”。为庆祝中华人民共和国成立70周年,我省重点打造、安庆再芬黄梅艺术剧院创排黄梅戏《邓稼先》,以安徽特有的戏剧艺术形式,深情讲述邓稼先献身国防科技事业的感人故事,生动再现以邓稼先为代表的老一辈科学家为实现强国梦付出的艰辛努力和作出的巨大贡献,甫一推出便受到各界好评,登上北京、上海、合肥等多地舞台。今年,《邓稼先》成功入选“全国庆祝中国共产党成立100周年优秀舞台艺术作品展演”参演剧目。

电视剧《觉醒年代》

今年2月,由安徽、北京两地党委宣传部联合策划创作的电视剧《觉醒年代》在央视一套黄金档播出,迅速引起全国收视热潮。作为一部为中国共产党成立100周年献礼的优秀电视剧,《觉醒年代》首次全景式展现从新文化运动到五四运动再到中国共产党成立的时代风云,全面客观地反映马克思主义在中国早期传播和中国共产党创建的历史卷轴,传递出极富感染力的爱国主义情怀,艺术地再现了共产党人的初心与梦想。从陈独秀创办《新青年》杂志,到李大钊热情书写诗歌《青春》,再到毛泽东、周恩来、邓中夏等热血青年毅然踏上革命道路,《觉醒年代》洋溢着令人心潮澎湃的“青春之歌”,尤其在青年群体中引起强烈共鸣。6月,《觉醒年代》收获第27届上海电视节“白玉兰奖”最佳导演、最佳编剧、最佳男主角3个重磅奖项。

报告文学《一条大河波浪宽》

“走千走万,不如淮河两岸。”淮河滋养了千里沃野,也曾给两岸儿女带来无尽的灾难。潘小平等4位皖籍作家历经3年多时间,走访沿淮15个地市60多个县区,行程1.4万多公里,采访800多人次,精心打磨完成长篇报告文学《一条大河波浪宽:1949—2019中国治淮全纪实》,以翔实丰富的历史资料、生动典型的人物形象、精彩曲折的故事情节,首度呈现新中国70年治理淮河的恢宏画卷,展示淮河治理的丰硕成果,弘扬淮河治理的优良传统,歌颂中华儿女不屈不挠的改革意志和改天换地的奋斗精神。

(撰稿:本网记者 张理想)

从改天换地的建国基业,到翻天覆地的改革大业,再到顶天立地的时代宏业,一个个革命遗迹成为红色地标,一件件革命文物讲述红色传奇——

百年奋斗路 文物映初心

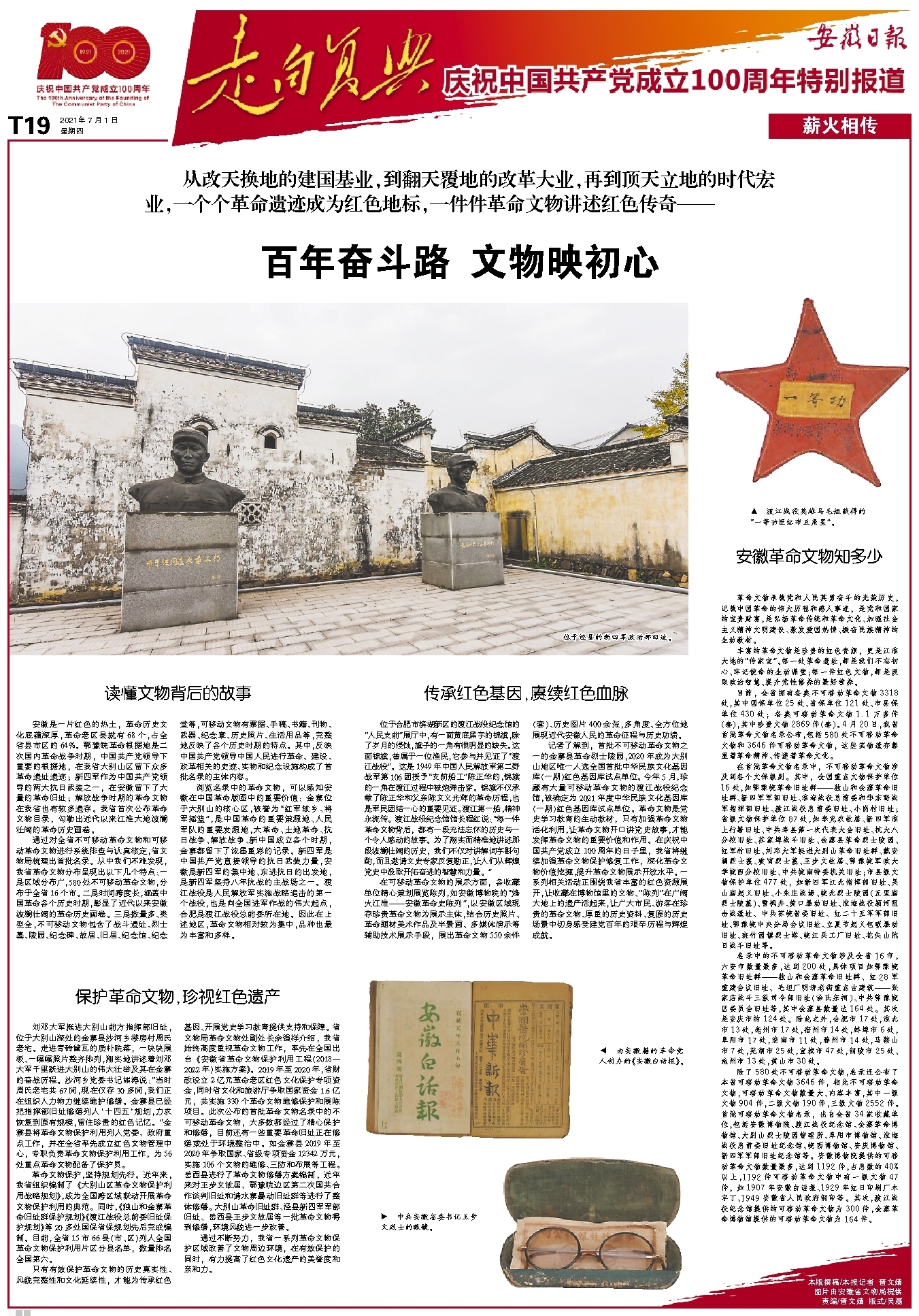

读懂文物背后的故事

安徽是一片红色的热土,革命历史文化底蕴深厚,革命老区县就有68个,占全省县市区的64%。鄂豫皖革命根据地是二次国内革命战争时期,中国共产党领导下重要的根据地,在我省大别山区留下众多革命遗址遗迹;新四军作为中国共产党领导的两大抗日武装之一,在安徽留下了大量的革命旧址;解放战争时期的革命文物在我省也有较多遗存。我省首次公布革命文物目录,勾勒出近代以来江淮大地波澜壮阔的革命历史画卷。

通过对全省不可移动革命文物和可移动革命文物进行系统排查与认真核定,省文物局梳理出首批名录。从中我们不难发现,我省革命文物分布呈现出以下几个特点:一是区域分布广,580处不可移动革命文物,分布于全省16个市。二是时间跨度长,涵盖中国革命各个历史时期,彰显了近代以来安徽波澜壮阔的革命历史画卷。三是数量多、类型全,不可移动文物包含了战斗遗址、烈士墓、陵园、纪念碑、故居、旧居、纪念馆、纪念堂等,可移动文物有票据、手稿、书籍、刊物、武器、纪念章、历史照片、生活用品等,完整地反映了各个历史时期的特点。其中,反映中国共产党领导中国人民进行革命、建设、改革相关的史迹、实物和纪念设施构成了首批名录的主体内容。

浏览名录中的革命文物,可以感知安徽在中国革命版图中的重要价值:金寨位于大别山的核心区,被誉为“红军故乡、将军摇篮”,是中国革命的重要策源地、人民军队的重要发源地,大革命、土地革命、抗日战争、解放战争、新中国成立各个时期,金寨都留下了浓墨重彩的记录。新四军是中国共产党直接领导的抗日武装力量,安徽是新四军的集中地、东进抗日的出发地,是新四军坚持八年抗战的主战场之一。渡江战役是人民解放军实施战略追击的第一个战役,也是向全国进军作战的伟大起点,合肥是渡江战役总前委所在地。因此在上述地区,革命文物相对较为集中,品种也最为丰富和多样。

传承红色基因,赓续红色血脉

位于合肥市滨湖新区的渡江战役纪念馆的“人民支前”展厅中,有一面黄底黑字的锦旗,除了岁月的侵蚀,旗子的一角有很明显的缺失。这面锦旗,曾属于一位渔民,它参与并见证了“渡江战役”。这是1949年中国人民解放军第二野战军第106团授予“支前船工”陈正华的,锦旗的一角在渡江过程中被炮弹击穿。锦旗不仅承载了陈正华和父亲陈文义光辉的革命历程,也是军民团结一心的重要见证。渡江第一船,精神永流传。渡江战役纪念馆馆长程红说:“每一件革命文物背后,都有一段无法忘怀的历史与一个令人感动的故事。为了翔实而精准地讲述那段波澜壮阔的历史,我们不仅对讲解词字斟句酌,而且邀请文史专家反复勘正,让人们从辉煌党史中汲取开拓奋进的智慧和力量。”

在可移动革命文物的展示方面,各收藏单位精心策划展览陈列,如安徽博物院的“烽火江淮——安徽革命史陈列”,以安徽区域现存珍贵革命文物为展示主体,结合历史照片、革命题材美术作品及半景画、多媒体演示等辅助技术展示手段,展出革命文物550余件(套)、历史图片400余张,多角度、全方位地展现近代安徽人民的革命征程与历史功绩。

记者了解到,首批不可移动革命文物之一的金寨县革命烈士陵园,2020年成为大别山地区唯一入选全国首批中华民族文化基因库(一期)红色基因库试点单位。今年5月,珍藏有大量可移动革命文物的渡江战役纪念馆,被确定为2021年度中华民族文化基因库(一期)红色基因库试点单位。革命文物是党史学习教育的生动教材,只有加强革命文物活化利用,让革命文物开口讲党史故事,才能发挥革命文物的重要价值和作用。在庆祝中国共产党成立100周年的日子里,我省将继续加强革命文物保护修复工作,深化革命文物价值挖掘,提升革命文物展示开放水平。一系列相关活动正围绕我省丰富的红色资源展开,让收藏在博物馆里的文物、“陈列”在广阔大地上的遗产活起来,让广大市民、游客在珍贵的革命文物、厚重的历史资料、复原的历史场景中切身感受建党百年的艰辛历程与辉煌成就。

保护革命文物,珍视红色遗产

刘邓大军挺进大别山前方指挥部旧址,位于大别山深处的金寨县沙河乡楼房村周氏老宅。走进青砖黛瓦的质朴院落,一块块展板、一幅幅照片整齐排列,翔实地讲述着刘邓大军千里跃进大别山的伟大壮举及其在金寨的奋战历程。沙河乡党委书记熊涛说:“当时周氏老宅共67间,现在仅存30多间,我们正在组织人力物力继续维护修缮。金寨县已经把指挥部旧址修缮列入‘十四五’规划,力求恢复到原有规模,留住珍贵的红色记忆。”金寨县将革命文物保护利用列入党委、政府重点工作,并在全省率先成立红色文物管理中心,专职负责革命文物保护利用工作,为56处重点革命文物配备了保护员。

革命文物保护,坚持规划先行。近年来,我省组织编制了《大别山区革命文物保护利用战略规划》,成为全国跨区域联动开展革命文物保护利用的典范。同时,《独山和金寨革命旧址群保护规划》《渡江战役总前委旧址保护规划》等20多处国保省保规划先后完成编制。目前,全省15市66县(市、区)列入全国革命文物保护利用片区分县名单,数量排名全国第六。

只有有效保护革命文物的历史真实性、风貌完整性和文化延续性,才能为传承红色基因、开展党史学习教育提供支持和保障。省文物局革命文物处副处长佘强祥介绍,我省始终高度重视革命文物工作,率先在全国出台《安徽省革命文物保护利用工程(2018—2022年)实施方案》。2019年至2020年,省财政设立2亿元革命老区红色文化保护专项资金,同时省文化和旅游厅争取国家资金1.6亿元,共实施330个革命文物维修保护和展陈项目。此次公布的首批革命文物名录中的不可移动革命文物,大多数都经过了精心保护和修缮,目前还有一些重要革命旧址正在修缮或处于环境整治中。如金寨县2019年至2020年争取国家、省级专项资金12342万元,实施106个文物的维修、三防和布展等工程。岳西县进行了革命文物修缮方案编制,近年来对王步文故居、鄂豫皖边区第二次国共合作谈判旧址和请水寨暴动旧址群等进行了整体修缮。大别山革命旧址群、泾县新四军军部旧址、岳西县王步文故居等一批革命文物得到修缮,环境风貌进一步改善。

通过不断努力,我省一系列革命文物保护区域改善了文物周边环境,在有效保护的同时,有力提高了红色文化遗产的美誉度和亲和力。

安徽革命文物知多少

革命文物承载党和人民英勇奋斗的光荣历史,记载中国革命的伟大历程和感人事迹,是党和国家的宝贵财富,是弘扬革命传统和革命文化、加强社会主义精神文明建设、激发爱国热情、振奋民族精神的生动教材。

丰富的革命文物是珍贵的红色资源,更是江淮大地的“传家宝”。每一处革命遗址,都是我们不忘初心、牢记使命的生动课堂;每一件红色文物,都是汲取政治智慧、提升党性修养的最好营养。

目前,全省拥有各类不可移动革命文物3318处,其中国保单位25处、省保单位121处、市县保单位430处;各类可移动革命文物1.1万多件(套),其中珍贵文物2869件(套)。4月20日,我省首批革命文物名录公布,包括580处不可移动革命文物和3646件可移动革命文物,这些实物遗存彰显着革命精神、传递着革命文化。

在首批革命文物名录中,不可移动革命文物涉及到各个文保级别。其中,全国重点文物保护单位16处,如鄂豫皖革命旧址群——独山和金寨革命旧址群、新四军军部旧址、淮海战役总前委和华东野战军指挥部旧址、渡江战役总前委旧址、小岗村旧址;省级文物保护单位87处,如李克农故居、新四军淮上行署旧址、中共寿县第一次代表大会旧址、抗大八分校旧址、苏家埠战斗旧址、金寨县革命烈士陵园、红军村旧址、刘邓大军挺进大别山革命旧址群、戴安澜烈士墓、凌宵烈士墓、王步文故居、鄂豫皖军政大学皖西分校旧址、中共皖南特委机关旧址;市县级文物保护单位477处,如新四军江北指挥部旧址、吴山庙起义旧址、小朱庄战场、皖北烈士陵园(五里庙烈士陵墓)、雪枫井、黄口暴动旧址、淮海战役颍河阻击战遗址、中共苏皖省委旧址、红二十五军军部旧址、鄂豫皖中央分局会议旧址、立夏节起义包畈暴动旧址、斑竹园镇烈士塔、皖江兵工厂旧址、花尖山抗日战斗旧址等。

名录中的不可移动革命文物涉及全省16市,六安市数量最多,达到200处,具体项目如鄂豫皖革命旧址群——独山和金寨革命旧址群、红28军重建会议旧址、毛坦厂明清老街重点古建筑——张家店战斗三纵司令部旧址(涂氏宗祠)、中共鄂豫皖区委员会旧址等,其中金寨县数量达164处。其次是安庆市的124处。除此之外,合肥市17处,淮北市13处,亳州市17处,宿州市14处,蚌埠市6处,阜阳市17处,淮南市11处,滁州市14处,马鞍山市7处,芜湖市25处,宣城市47处,铜陵市25处、池州市13处,黄山市30处。

除了580处不可移动革命文物,名录还公布了本省可移动革命文物3646件,相比不可移动革命文物,可移动革命文物数量大、内容丰富,其中一级文物904件,二级文物190件,三级文物2552件。首批可移动革命文物名录,出自全省34家收藏单位,包括安徽博物院、渡江战役纪念馆、金寨革命博物馆、大别山烈士陵园管理所、阜阳市博物馆、淮海战役总前委旧址纪念馆、皖西博物馆、安庆博物馆、新四军军部旧址纪念馆等。安徽博物院提供的可移动革命文物数量最多,达到1192件,占总数的40%以上,1192件可移动革命文物中有一级文物47件,如1907年安徽白话报、1929年红日印刷厂木字丁、1949安徽省人民政府铜印等。其次,渡江战役纪念馆提供的可移动革命文物为300件,金寨革命博物馆提供的可移动革命文物为164件。

(撰稿:本网记者 晋文婧)

追寻红色江淮的“精神地标”

独秀园中,青松绿柏隐藏着中国共产党肇建之初的历史足迹;大别山巅,怒放的杜鹃花诉说着红军将士的战斗故事;江心洲上,斑驳舟楫见证着百万雄师过大江的英勇无畏;小岗村里,“当年农家”茅草屋记录着中国农村改革的壮丽篇章……

从中国共产党史、新中国史到改革开放史,江淮大地广泛保存着各个历史时期的红色遗迹,越来越多的人们踏上一段红色之旅,了解红色景区背后的故事,接受革命先烈的精神洗礼,让一颗澎湃的心留住激情燃烧的红色记忆。

厚重的红色文化底蕴

红色旅游是以中国共产党领导人民在革命和战争时期建树丰功伟绩所形成的纪念地、标志物为载体,以其所承载的革命历史、革命事迹和革命精神为内涵,组织接待旅游者开展缅怀学习、参观游览的主题性旅游活动。在中国近现代史上,江淮儿女在党的带领下,书写下可歌可泣的壮丽篇章,涌现出不可胜计的英雄人物,孕育了一系列伟大精神,这些奠定了安徽大地厚重的红色文化底蕴。

革命文物是红色旅游的重要载体。我省革命文物资源丰富,涵盖中国共产党创建及大革命时期、土地革命时期、抗战时期、解放战争时期的革命历史建筑、遗址遗迹、标语石刻、名人故居(旧居)、墓葬陵园等。全省有各类不可移动革命文物3318处,其中国保单位25处、省保单位121处;各类可移动革命文物1.1万多件(套),其中珍贵文物2869件(套)。鄂豫皖革命根据地是二次国内革命战争时期,中国共产党领导下重要的根据地,在我省大别山区留下众多革命遗址遗迹;新四军作为中国共产党领导的两大抗日武装之一,在安徽留下了大量的革命旧址;解放战争时期的革命文物在我省也有较多遗存。

皖西,是鄂豫皖革命根据地的重要组成部分以及刘邓大军千里跃进大别山的红色热土;金寨更是全国著名的“将军县”,拥有革命烈士纪念塔、洪学智将军纪念碑、红军纪念堂、红军烈士墓园、革命博物馆等一批景点,见证了革命岁月的辉煌历史。自鄂皖边界的大别山,来到苏皖交界的滁州来安,跨进皖东烈士陵园大门,高耸的纪念塔即映入眼帘,1940年3月,新四军对来犯的国民党军队以少胜多,取得半塔保卫战的胜利,奠定了淮南抗日根据地的基础。目光转向皖南,新四军军部旧址纪念馆、皖南事变烈士陵园在泾县巍然而立,漫步园区,瞻仰遗迹,昔日枪声犹在耳畔。历史的指针转向解放战争,皖北曾是淮海战役的主战场,淮北市的淮海战役总前敌委员会旧址纪念馆和双堆集烈士陵园见证来之不易的胜利;在渡江战役中,八百里皖江成为重要战场,在合肥滨湖新区的巢湖之滨,渡江战役纪念馆犹如一艘乘风破浪的巨型战舰,面向巢湖直指长江……从淮北到江南,安徽保存着一大批重要红色遗迹,吸引全国各地的游客前往参观缅怀。

丰富的红色旅游资源

烽火连天的岁月,狼烟四起的战场,先辈用鲜血教会我们奉献,用意志教给我们信念。重温那段激情燃烧的岁月,谁能不心生敬仰?追寻红色记忆,缅怀先烈伟绩,红色旅游是一段令人心潮澎湃的经历。

近年来,我省各地不断加大投入,持续升级红色旅游产品,创建一批全国知名的红色旅游景区景点,打造一批闻名全国的红色旅游线路。金寨县革命烈士陵园、泾县皖南事变烈士陵园及新四军军部旧址纪念馆、芜湖王稼祥纪念园等31个单体景区被列为全国红色旅游经典景区;全国12个红色旅游区涉及我省的有大别山红色旅游区、鲁苏皖红色旅游区2个;全国30条红色旅游线路涉及我省有黄山—婺源—上饶—弋阳—武夷山、黄山—绩溪—旌德—泾县—宣城—芜湖、合肥—六安—金寨—霍山—岳西3条。

为庆祝中国共产党成立100周年,充分展示中国共产党带领全国各族人民在中国革命、建设、改革历史进程中取得的重大成就,日前,文化和旅游部、中央宣传部、中央党史和文献研究院、国家发展改革委联合发布“建党百年红色旅游百条精品线路”,安徽有7条精品线路入选。其中,“淮海战役·伟大胜利”“初心如磐·不屈军魂”“百万雄师过大江”“小岗精神·改革序幕”“革命大别山·红色鄂豫皖”5条精品线路入选“重温红色历史、传承奋斗精神”主题线路;“科技创新·驱动江淮”精品线路入选“走近大国重器、感受中国力量”主题线路;“古徽州·新农村”精品线路入选“体验脱贫成就、助力乡村振兴”主题线路。

一条条红色线路、一个个红色景点,串起全省丰富的红色旅游资源,让广大游客亲身感受红色遗迹、红色文物、红色故事,在旅游体验中铭记党的历史、接受红色洗礼、传承红色基因,不断增强永远跟党走的信心与决心。

耀眼的红色品牌形象

从六安市的“挺进大别山”红色体验游,到滁州市的“红绿古蓝”四色旅游;从铜陵市的红色旅游带动就业工程,到芜湖市的红色山水涧风景区“四季牌”旅游,红色旅游已经成为全省全域旅游重要业态之一。近年来,我省把红色旅游纳入全域旅游及研学旅游范畴,加快与绿色旅游、古色旅游融合,产业链不断延伸,红色旅游的吸引力不断增强。

长三角三省一市,山水相依、人文相通,红色旅游资源无论数量还是质量都在全国占有重要地位。近年来,我省加快红色旅游区域联合步伐,不断加强与上海、江苏和浙江文化和旅游部门合作,持续增强红色旅游发展张力。2018年5月,沪苏浙皖旅游管理部门联合公布20个长三角区域旅游系统党性教育基地;2018年11月,沪苏浙皖8个区市在上海成立长三角红色文化旅游区域联盟;2019年11月,长三角红色文化旅游区域联盟新增4个成员单位,揭牌成立长三角红色文化研究中心,并发布“跟着课本去旅行——长三角红色文化研学线路”。

进入新发展阶段,长三角一体化发展国家战略的深入实施为沪苏浙皖深化红色旅游合作交流创造了更大空间,区域内的红色资源正连点成线,成为一道道亮丽的“红色风景线”。今年4月底,安徽、上海、江苏、浙江文化和旅游主管部门在金寨县举办长三角红色旅游创新发展合作交流活动,推出22条红色旅游线路。其中,“上海‘一大’会址—浙江嘉兴南湖—江苏淮安周恩来故里—安徽大别山金寨两源两地”之旅,“安徽泾县新四军军部旧址—江苏溧阳新四军江南指挥部纪念馆—浙江长兴新四军苏浙军区旧址—上海新四军广场”之旅,两条长三角红色旅游线路串起三省一市红色旅游精华景区,为游客感悟长三角党史文化提供详尽的“导览图”。

省文化和旅游厅厅长袁华说:“长三角拥有共同的红色记忆、红色血脉,三省一市将推进红色旅游资源共享、线路共推、信息共用、市场共拓,弘扬红色文化,讲好红色故事,共同塑造长三角红色旅游品牌新形象。”

红色印记耀初心

金寨红军广场

位于金寨县老城区,包括金寨县革命烈士纪念塔、洪学智将军纪念碑、金寨县红军纪念堂、金寨县红军烈士墓园、金寨县革命博物馆等景点,是国家4A级景区、全国爱国主义教育示范基地和全国红色旅游经典景区。其中,金寨县革命烈士纪念塔于1964年兴建,塔高24米,气势宏伟,庄严肃穆,正上方刻有刘伯承题词“燎原星火”四个大字;金寨县革命博物馆由邓小平题写馆名,展厅包括革命史厅、将军厅、名人厅、烈士厅、洪学智将军纪念馆和今日金寨厅等。

渡江战役纪念馆

坐落于巢湖之滨,由五角星胜利塔、渡江战役总前委群像和主场馆组成。总前委群像,从左往右依次是粟裕、邓小平、刘伯承、陈毅和谭震林。主场馆,造型犹如两艘乘风破浪的巨型战舰,并排行驶在浩瀚的水面上,舰首直指前方长江;馆身向前倾斜49度,象征着渡江战役在1949年取得伟大胜利。展馆馆藏文物2200余件,一级文物12件,以时间为线索,通过战前形势、突破江防、战役胜利等6个展厅,再现了400万军民奋勇向前的壮阔场景,讴歌了人民战争的伟大胜利。

皖东烈士陵园

原名半塔烈士陵园,位于来安县半塔镇,历史上著名的“半塔保卫战”发生地。陵园包括半塔保卫战旧址、纪念塔和皖东革命纪念馆。纪念塔高10米,塔顶屹立着一尊高达3.1米的新四军战士雕像,塔的正面是陈毅元帅亲笔书写的“革命烈士永垂不朽”题词。皖东革命纪念馆由刘少奇在皖东纪念馆、新四军第二师纪念馆、半塔革命纪念馆组成,全面、准确展示了革命战争年代皖东人民波澜壮阔的光辉历史。

新四军军部旧址纪念馆

位于泾县云岭镇罗里村,包括军部司令部、军部大会堂、中共中央东南局、修械所、政治部、教导队、战地服务团、烈士墓和叶挺桥等10处旧址。1938年7月至1941年1月,新四军军部在此设立,指挥华中敌后各抗日战场的新四军部队,中共中央东南局也同时在此设立。新四军军部在云岭近3年时间里,是新四军向华中敌后发展的关键时期。在叶挺、项英领导下,新四军将士活跃在大江南北,英勇抗敌,创建了众多的抗日根据地。

千里跃进大别山纪念馆

位于临泉县韦寨镇吴营村。1947年6月,刘伯承、邓小平遵照中共中央和毛泽东同志的战略部署,率晋冀鲁豫野战军主力强渡黄河,千里跃进大别山,揭开了中国人民解放军由战略防御转为战略反攻的序幕。纪念馆分为转折前夜、千里跃进、挥师临泉、精神永驻4个部分,充分运用声、光、电等现代手段,通过景观塑造,模拟指挥、战争场面,配以浮雕、绘画、照片等,逼真地再现了刘邓大军在临泉长达88天的战斗生活全景。

“两弹元勋”邓稼先故居

位于安庆市宜秀区五横乡。邓稼先故居主体建筑为“铁砚山房”,原是清代书法篆刻艺术大家邓石如(邓稼先六世祖)故居。铁砚山房为四进穿斗式瓦房,第一进为门厅,第二进为“守艺堂”正厅,第三进为“燕誉居”,第四进为仓库。房间布局最大程度地展现了邓稼先及其家人曾经的日常生活,尤其是邓稼先用过的衣物、鞋帽、书籍等都是其妻子许鹿希等亲属所赠,床铺、立柜、座椅、墙体等都带有很强的岁月感。该景区曾入选全国红色旅游经典景区名录。

(撰稿:本网记者 张理想)