马鞍山:火红热土绿色城

马鞍山,一座年轻的城市,也是一片红色热土。

1927年4月,中共和县支部成立,从此在马鞍山大地播下革命的火种。全民族抗日战争爆发后,新四军先遣支队、一支队、二支队、四支队、含和支队等抗日劲旅战斗于此,和含、横山、大官圩等抗日根据地开辟于此,小丹阳战斗、奇袭官陡门、运漕歼灭战等载入战史的光辉战例发生于此,粟裕、彭雪枫等在此留下战斗足迹。解放战争时期,在西梁山打响渡江战役第一枪。据统计,革命战争年代,在这片土地上牺牲的仅有名可考的革命烈士就有1246人。

先烈的热血浇灌了火红的热土。1956年马鞍山因钢立市,火红的岁月里,全国首个火车轮箍厂、首条H型钢生产线、“中国钢铁第一股”等一个个重大项目、重大改革,一笔笔描绘出中国的“钢铁梦”。“江南之花”“诗歌节”等活动品牌引领文明之风,先后荣膺国家园林城市、国家卫生城市、国家环保模范城市等,更是中部地区首个全国文明城市并成功实现“五连冠”。

新时期,破解转型之困,马鞍山走出生态优先、绿色发展的高质量发展之路。“一钢独大”变多元发展,“制造”升级“智造”,新兴产业集聚成势;开展一江两岸环境综合整治,改善城乡人居环境,释放“生态福利”。

党史学习教育开展以来,广大党员干部和群众把学习教育成效转化为工作动力,在奋力打造安徽的“杭嘉湖”、长三角的“白菜心”,加快建设新阶段现代化“生态福地、智造名城”征程上迈出坚实的步伐。(贾克帅)

马鞍山大事记

● 1956年10月12日,国务院第39次全体会议通过决议,同意设置马鞍山市。

● 1958年9月20日和1959年10月29日,毛泽东主席两次视察马鞍山,并作出明确指示:“马鞍山条件很好,可以发展成为中型钢铁联合企业。因为发展中型的钢铁联合企业比较快。”

● 1960年2月11日至15 日,中国共产党马鞍山市第一次代表大会召开。

● 1964年7月29日,马钢车轮轮箍厂轧制成功我国第一个整体碾钢车轮。从此,结束了我国车轮轮箍长期依赖进口的历史,填补了车轮轮箍国产化的空白。

● 1965年11月5日,冶金工业部在马钢召开现场会议,在全国冶金战线推广马钢企业管理和文明生产的“江南一枝花”经验。

● 1973年春,中共马鞍山市委遵照安徽省冶金工作会议提出的目标,第一次向全市人民发出了“会战凹山”的动员:使凹山采场逐步形成年产500万吨铁矿石能力,变成马钢的重要“粮仓”。1977年,中共马鞍山市委提出“全市保马钢、马钢带全市,凹山大会战,苦干一年半,实现500万”的口号,并召开了“马鞍山市会战凹山誓师大会”。凹山大会战相继竣工了一批重点工程。至1984年底,凹山采场年开采铁矿石终达502万吨,实现了南山人的夙愿。

● 1980年5月21日,马鞍山市钢丝绳厂生产的圆股钢丝绳,被发射运载火箭系列工程所采用,受到中共中央、国务院、中央军委来电祝贺及国家科委的嘉奖。

● 1982年1月1日,全国最早实行跨地区联合的企业——沪皖纺织联合开发公司在马鞍山市成立,由安徽省纺织厅和上海纺织局合资经营。

● 1984年7月29日,在第23届洛杉矶奥运会上,马鞍山和县籍运动员许海峰以566环的成绩获自选手枪慢射金牌,成为我国奥运史上的第一个冠军。

● 1987年5月28日,具有20世纪80年代国际先进技术装备水平的马钢高速线材工程全部建成,并成功进行了A、B 双线热试轧。7月29 日,双线轧制速度由最初75米/秒提高到120米/秒,创世界线材轧制速度的最高纪录。

● 1991年2月4日,国产第一根长25米、规格160毫米的H型钢在马钢第二轧钢厂试轧成功,标志着我国自行设计、制造的热轧H 型钢正式投入生产。

● 1993年5月21日,全国爱国卫生运动委员会正式批准命名马鞍山市为“国家卫生城市”。马鞍山市成为安徽省最早获得“国家卫生城市”称号的城市。

● 1993年11月3日和1994年1月6日,马钢股份有限公司先后在香港联交所和上海证券交易所挂牌上市,共募集资金64亿元人民币,被誉为“中国钢铁第一股”。在香港联交所上市当日,成交22亿港元,占香港股市日交易量的四分之一,被香港金融界和舆论界誉为“H股明星”和“红筹股之王”。

● 1996年4月,马鞍山市被国家建设部命名为全国第三批“国家园林城市”。

● 2003年10 月18 日,马钢热轧薄板工程建成投产,该工程当时为安徽省有史以来最大的工业投资项目,总投资24.5亿元,年产热轧薄板200万吨。

● 2005年10月25日至31日,第一届中国诗歌节在马鞍山市举行。

● 2006年1月,国家环保总局正式授牌并表彰马鞍山市为“全国环保模范城市”。马鞍山市成为中部地区6省和全国钢铁工业城市中第一个国家环保模范城。

● 2007年11月30日,全国绿化委员会正式命名马鞍山市为“全国绿化模范城市”。马鞍山市成为全省第一个获此荣誉的城市。

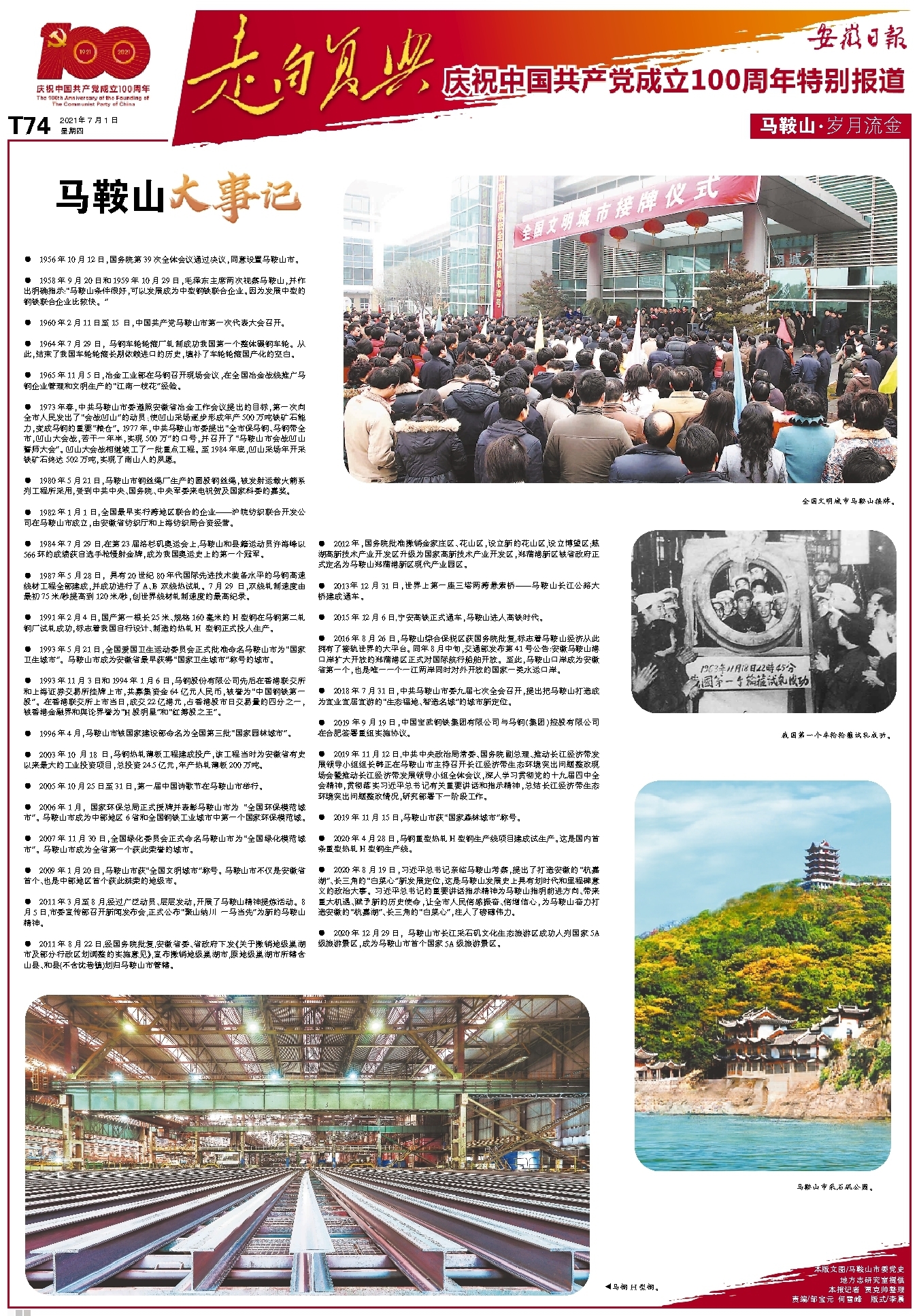

● 2009年1月20日,马鞍山市获“全国文明城市”称号。马鞍山市不仅是安徽省首个、也是中部地区首个获此殊荣的地级市。

● 2011年3月至8月,经过广泛动员、层层发动,开展了马鞍山精神提炼活动。8月5日,市委宣传部召开新闻发布会,正式公布“聚山纳川 一马当先”为新的马鞍山精神。

● 2011年8月22日,经国务院批复,安徽省委、省政府下发《关于撤销地级巢湖市及部分行政区划调整的实施意见》,宣布撤销地级巢湖市,原地级巢湖市所辖含山县、和县(不含沈巷镇)划归马鞍山市管辖。

● 2012年,国务院批准撤销金家庄区、花山区,设立新的花山区,设立博望区;慈湖高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区,郑蒲港新区被省政府正式定名为马鞍山郑蒲港新区现代产业园区。

● 2013年12月31日,世界上第一座三塔两跨悬索桥——马鞍山长江公路大桥建成通车。

● 2015年12月6日,宁安高铁正式通车,马鞍山进入高铁时代。

● 2016年8月26日,马鞍山综合保税区获国务院批复,标志着马鞍山经济从此拥有了接轨世界的大平台。同年8月中旬,交通部发布第41号公告:安徽马鞍山港口岸扩大开放的郑蒲港区正式对国际航行船舶开放。至此,马鞍山口岸成为安徽省第一个,也是唯一一个一江两岸同时对外开放的国家一类水运口岸。

● 2018年7月31日,中共马鞍山市委九届七次全会召开,提出把马鞍山打造成为宜业宜居宜游的“生态福地、智造名城”的城市新定位。

● 2019年9月19日,中国宝武钢铁集团有限公司与马钢(集团)控股有限公司在合肥签署重组实施协议。

● 2019年11月12日,中共中央政治局常委、国务院副总理、推动长江经济带发展领导小组组长韩正在马鞍山市主持召开长江经济带生态环境突出问题整改现场会暨推动长江经济带发展领导小组全体会议,深入学习贯彻党的十九届四中全会精神,贯彻落实习近平总书记有关重要讲话和指示精神,总结长江经济带生态环境突出问题整改情况,研究部署下一阶段工作。

● 2019年11月15日,马鞍山市获“国家森林城市”称号。

● 2020年4月28日,马钢重型热轧H型钢生产线项目建成试生产。这是国内首条重型热轧H型钢生产线。

● 2020年8月19日,习近平总书记亲临马鞍山考察,提出了打造安徽的“杭嘉湖”、长三角的“白菜心”新发展定位,这是马鞍山发展史上具有划时代和里程碑意义的政治大事。习近平总书记的重要讲话指示精神为马鞍山指明前进方向、带来重大机遇、赋予新的历史使命,让全市人民倍感振奋、倍增信心,为马鞍山奋力打造安徽的“杭嘉湖”、长三角的“白菜心”,注入了磅礴伟力。

● 2020年12月29日,马鞍山市长江采石矶文化生态旅游区成功入列国家5A级旅游景区,成为马鞍山市首个国家5A级旅游景区。

凝聚奋进新时代的磅礴力量

创新形式推动党史学习教育走深走实

自党史学习教育开展以来,马鞍山市认真贯彻中央及省委决策部署,准确把握目标要求,把牢首要任务,不断健全学习机制,丰富学习内容,突出形式创新,促进成果转化,推动党史学习教育有力有序开展,效果不断显现。

3月30日上午,马鞍山市委理论学习中心组创新学习形式,增强学习成效,发挥示范效应,把党史学习教育搬到西梁山——“渡江战役第一枪”发生地。

以上率下,市委发挥“头雁”效应带头学。市委理论学习中心组对习近平总书记重要讲话指示精神及时学、跟进学。市委四套班子主要领导带头深入乡镇街道、学校、农村及联系点开展党史学习教育督导,38位市级领导领衔督办“我为群众办实事”实践活动。

各参学单位积极跟进学。各县区、各部门党委(党组)及时响应、主动跟进,高质量开展专题学习研讨,形成全面覆盖、整体推进的良好局面。

引领全体党员广泛学。通过下发提示单的形式,指导广大党员及时跟进习近平总书记最新重要讲话指示精神,分“四个专题”学习,进一步推动理论学习制度化规范化常态化。

开展党史竞赛创新学。全市3.5万名党员干部主动报名参与,每支代表队由3人组成、1名处级干部领导领队,形成“以赛促学、比学赶超”的良好氛围。

组织开展“百名‘五老’讲党史”学习实践活动、开展“劳模进校园示范宣讲”活动、打造音乐党课品牌……马鞍山市创新宣讲方式,壮大宣讲力量,打造宣讲品牌,让专题宣讲更加走深走心。在组建市委、市直、基层三级宣讲团,发动党员干部、专家学者、“五老”、劳模等力量的基础上,动员教师队伍、基层志愿者、草根宣讲员广泛参与,推动理论名家、百姓名嘴、草根明星成为基层宣讲的中坚力量,形成宣讲“大合唱”。发挥新时代文明实践中心宣讲主阵地作用,形成环环相扣、步步相连、层层递进的宣讲声势。精心打造“永远跟党走”专题音乐党课,在党课内容中融入马鞍山红色资源,体现地方特色文化元素。加快“凹山大会战的时代意义”等四大课题研究,打造一批具有马鞍山地方特色的宣讲内容。开展 “童心向党、书声琅琅”教材里的红色经典小学生宣讲,让 “初心永红”党建品牌立起来。把儿童剧《小江豚归来》等文艺作品搬上舞台,实施黄梅戏《萤萤我心》、“叶连平学校”等“九个一”推广工程,让中小学生听得懂、听得进、记得住。

开展党史学习教育,出发点和落脚点是为民办实事。马鞍山坚持问题导向、利民导向和实绩导向,通过开展“我为群众办实事”主题实践活动,把党史学习教育成果转化为工作动力和成效。

把准群众需求。为民实事方面,广泛征集200余项活动项目,确定10件实事为第一批市级重点项目,县区及开发园区确定首批692项重点项目。为民服务方面,以全市网格党建体系为依托,以新时代文明实践为载体,以党员和志愿者为主力,精心梳理24类740项共性需求清单,精细“配单送单”,真正解决群众“急难愁盼”问题。

压实工作责任。实施台账管理,明确项目内容、服务对象、责任主体、完成时限,制定工作推进表,挂图作战、全程把控,切实把实事做深做实。推动民生实事项目和领导调研相结合,对领导调研中群众反映的问题,及时列入办实事清单,作为第二批项目内容。每件项目确定领衔领导、责任部门,确保上下同心,共同发力。

深入开展文明实践。把志愿服务与党员活动日有机统一起来,推动形成文明实践的常态长效机制。在“马鞍山发布”微信公众号推出“我为群众办实事——随手拍、马上办”活动,让群众的幸福感和满意度在解决一件件民生实事中得到累积。

马鞍山坚持创新宣传形式、拓宽宣传阵地、丰富宣传内容,营造党史学习教育浓厚氛围,引导广大党员学党史、悟思想、办实事、开新局。该市充分利用户外大屏、广告牌等户外平台载体,营造党史学习教育、庆祝高潮的浓厚氛围,通过各类媒体平台,创新报道形式,综合运用图说、海报、短视频、微电影等形式,推出一批刷屏热传的高质量融媒体产品。把群众性主题宣传教育活动贯穿党史学习教育始终,精心组织“永远跟党走”交响音乐会、“江南之花”群众歌咏大会、“恰是百年风华”诗歌朗诵等大型群众文化活动。

地上送客通道 方便市民进站

“以前提着行李箱,从地下室乘坐电梯上来,要走不少路,下雨天就更麻烦了,既要打伞还要拖着行李,现在直接在进站口前下车,方便多了。”今年4月25日,马鞍山东站地上送客通道开始试运行,刚从出租车上下来的市民齐贤坤,走10来米就进入候车大厅。

此次开通的地上送客通道是马鞍山市委、市政府为民办实事项目之一。通过开设地上送客通道,送客车辆可直接从马鞍山东站南便道与天宝路交叉口,沿地面标识行驶至进站口前,大大方便了广大市民旅客出行。

新增的地上送客通道仅是下客通道,从售票厅到进站口这段距离为下客区,不允许车辆在此通道上等客载客等,该通道采取单行道模式,全长为500米,分设入口与出口,限速30公里/小时。

为确保送客通道区域的交通秩序良好,该站还参照华东地区各大高铁站的标准,要求送客平台车辆限停三分钟,不得在禁停区停放车辆,不得超速、逆行。与此同时,合肥铁路公安处交通警察支队马鞍山大队还联合马鞍山市政府共投入18名警力负责加强该送客通道的路面执勤工作。

打通“断头路” 出行更畅通

5月30日中午12时起,马鞍山市嘉陵江路西延段(华山路至天宝路)正式开通,自此,全长1.84公里的嘉陵江路全线贯通。此条道路不仅是秀山新区通往马鞍山东站、主城区的又一条快速通道,还是马鞍山市打通的首条涉铁下穿断头路。

随着秀山新区的发展和居住人口的不断增长,两个片区之间交通需求日渐增加。但由于嘉陵江路中间分别与宁安高铁、宁马高速立体相交,下穿宁安高铁段的60米道路属于高铁安全保护区范围,需经过严格审核、报批等程序,所以一直未打通,成为困扰市民的“断头路”。

今年,有关部门聚焦为民服务解难题,全面加强协调配合,西延段项目于今年5月30日竣工通车,终结了嘉陵江路“断头路”的历史。大大优化城东区域交通网络,缓解秀山新区与市区间交通压力,提升了广大市民的出行体验。

说起“断头路”,百姓最发愁的是绕行的不便。今年以来,马鞍山市聚焦民生实事,全力打通城乡、宁马交界处等“断头路”,疏通“微循环”,完善城市路网布局、提升城市整体交通运行效率,方便群众出行。

“助餐服务”让老年人吃上“幸福饭”

6月9日中午11时许,81岁的马鞍山市雨山区一村社区居民卜祥彩和老伴,来到社区的“助老先锋站”助餐点。看着餐盘里的红烧鸡翅根、香酥鳕鱼排、肉末粉丝、时蔬等美味,老两口选了自己爱吃的三菜一汤,打包好准备带回去吃。

“自从有了这个助餐点,我们老两口就不再为做菜犯愁了,也不怕菜做多了吃不掉。这里的菜不仅丰富、每天都不一样,而且口感还好,适合我们老年人的口味。”卜祥彩说,只花10元,社区居民就能在助餐点享受一荤一素一汤的美食,非常实惠。“如果生了病不方便来打,或者年纪大腿脚不好,提前跟助餐点预定,他们可以送到家,这一点真的太让我们感动了。”

像一村社区这样的社区助餐点,在马鞍山也越来越多。马鞍山市聚焦老年群体需求,着力解决高龄、孤寡、失能老人就餐难题,在2021年市级“为民办实事”项目中实施“社区助餐”养老服务工程。

“社区助餐”养老服务工程依托社区试点推进老年人助餐服务中心(站)建设,着力构建“中心厨房+集中配送+社区就餐+送餐入户”社区老年人助餐服务模式,为广大老年人尤其是行动不便的失能、半失能老年人等解决“做饭难”“吃饭难”问题,让老年人吃上幸福餐。截至目前,全市已建成7个老年人社区食堂、20个老人助餐点,预计到今年底,还将建成8个老年人社区食堂、20个老人助餐点,主要服务60周岁以上的老年人,同时面向全体市民开放。

风景名胜区 开通直通车

马鞍山市采石风景名胜区于2020年开通景区联动发展直通车A、B线路,方便了广大游客前往薛家洼生态园、采石矶景区、大青山野生动物园、青山李白文化园、濮塘风景区等地休闲游览,这一便民举措得到了广大市民的好评与认同。2021年,作为市级“为民办实事”项目,该市将在2020年直通车的基础上进行完善和提升,并将于7月1日起正式开通运营。

负责运营的长运公司将投入8辆新能源公交车,每日运行共12个班次,每班单边里程约130公里,运行时长约210分钟。直通车实行无人售票自主投币,每人次2元,游客可使用云闪付、支付宝扫码支付等方式乘车。

新的联动直通车以马鞍山汽车客运站为起点,设置先行采石矶景区和先行濮塘景区两条环线,串联起采石矶片区、青山片区、横山片区和濮塘片区并形成闭环,沿途停靠采石矶景区、薛家洼生态游园、凌云寺、大青山野生动物世界、青山李白文化园景区、横山景区、濮塘国家度假公园等站点。

新的联动发展直通车将有效解决市区至景区、景区至景区间的交通问题,为游客提供更加便捷舒适的出行体验,同时将带动沿线乡村经济、旅游产业发展,打造农文旅一体的旅游发展新模式。

“办不成事反映窗口”专治“办事难”

日前,马鞍山市振马生物科学技术有限公司负责人来到该市政务服务中心申请办理老年公寓内部装修许可,审批涉及多个部门,过程耗时较长。但公司急着进场装修,企业负责人就把“难处”向大厅“办不成事反映窗口”作了反映。在了解相关情况后,市数据资源管理局第一时间与相关部门沟通协调,推动加快联合办理进度,及时为该公司办理了施工许可证。同时,为从根源上解决此类问题,该局还会同相关部门共同研究,大大简化了审批流程。

“办不成事反映窗口”是马鞍山市数据资源管理局为切实解决企业和办事群众办事难、办事繁、多头跑、来回跑等问题而特设的,目的是为办事不顺利、结果不理想的企业和办事群众提供有效的兜底服务,进一步优化服务流程,提高服务效能,用心用情为群众解决办事过程中的“疑难杂症”。办事群众申请的事项未能成功受理、审批,或多次来往市政务服务中心未能解决的问题,都可以到窗口进行反映。

针对群众反映的“办不成”事项,“办不成事反映窗口”工作人员会详细进行问题登记核实,并针对性地开展业务解答、服务引导,以及业务协调和帮办代办,确保群众的“办不成事”件件有落实、事事有回音。同时“办不成事反映窗口”以企业和群众反映的问题为切入口,开展溯源分析,从流程和机制上推进服务改进和优化,避免群众重复反映同类问题,让窗口“办成事”为常态,“办不成事”成特例。

(撰稿:本网记者 贾克帅 本网通讯员 陈邦兵)