蚌埠:孕沙成珠耀淮畔

涂山巍巍,淮水汤汤。千里淮河和津浦铁路穿城而过,特殊的地理位置孕育了蚌埠“禹风厚德、孕沙成珠、务实开放、创业争先”的城市精神。蚌埠人民一路披荆斩棘、砥砺奋进,取得了民族独立、人民解放,到社会主义革命、建设和改革开放的胜利,实现珠城面貌翻天覆地的变化。

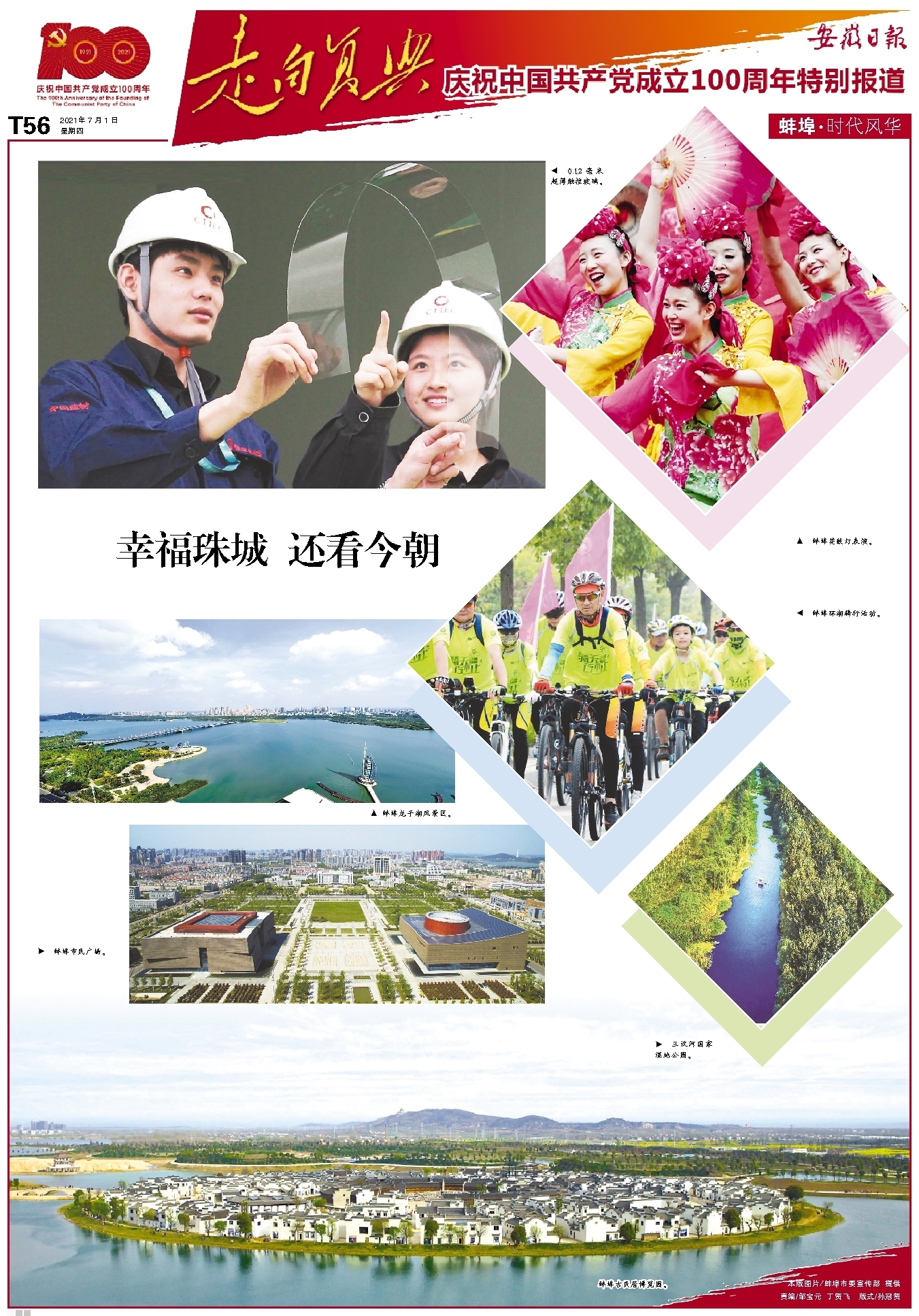

在长期的革命斗争中,蚌埠这片热土曾发生激烈悲壮的战斗,涌现出可歌可泣的英雄人物和红色故事,留下许多珍贵的革命遗迹。从新四军淮上办事处旧址到渡江战役总前委孙家圩子旧址,从固镇烈士陵园到建桥烈士纪念塔,这些革命历史文化遗产成为激励蚌埠人坚定理想信念、积极投身经济和社会建设的精神财富。党的十八大以来,蚌埠各项事业发展进入快车道,取得令人瞩目的成就。超薄电子触控玻璃连续刷新世界纪录,全面掌握聚乳酸全产业链技术;合芜蚌国家自主创新示范区建设成效显著,中国(安徽)自由贸易试验区蚌埠片区挂牌成立;全国文明城市、全国双拥模范城等城市名片熠熠闪光……

“艰难困苦,玉汝于成。”一代又一代共产党人薪火相继。2020年,蚌埠市各级基层党组织超过7000个、党员超过16万人。新时代,新征程,蚌埠党群一心,正迈着铿锵步伐、阔步前进! (孙言梅)

蚌埠大事记

● 1949年1月20日,蚌埠解放。市军事管制委员会、市委、市政府、市警备司令部宣告成立。

● 1949年3月22日,邓小平、陈毅、粟裕、谭震林等率渡江战役总前委、中共中央华东局、华东军区、第三野战军机关移驻蚌埠南郊孙家圩子村,孙家圩子成为渡江战役前方指挥中心和华东地区的政治决策中心。3月31日,总前委书记邓小平在此组织拟定渡江作战方略《京沪杭战役实施纲要》。4月3日,中央军委批复同意。

● 1949年3月26日,陈毅在孙家圩子传达中央军委决定,张爱萍筹建人民解放军第一支海军——华东军区海军,并任司令员兼政委。

● 1950年10月14日,政务院发布《关于治理淮河的决定》,确定了“蓄泄兼筹,以达根治之目的”的治淮方针。11月6日,治淮委员会在蚌埠成立,大规模的治淮工程由此起步。

● 1951年5月3日,以全国人大常务委员会委员邵力子和中央水利部长傅作义、副部长钱正英等率领的中央治淮视察团到达蚌埠。5月4日,毛泽东主席题写的“一定要把淮河修好”锦旗授旗仪式在蚌埠举行,邵力子将锦旗分别授予治淮委员会和皖北治淮指挥部。

● 1953年9月,蚌埠花鼓灯艺人冯国佩进京参加民间歌舞调演,并受到毛泽东、周恩来等党和国家领导人接见。

● 1956年1月,经国务院批准,滁县专署与宿县专署合并成立蚌埠专署。蚌埠专署下辖16个县,31802平方公里,人口803万。2月,中共蚌埠地方委员会成立。专署和地委机关驻蚌埠。

● 1964年12月,安徽第一座大跨度石拱桥——怀远涡河大桥建成。大桥全长285.5米,大桥的建成结束了蚌(埠)阜(阳)公路跨越涡河以渡代桥的历史。

● 1969年10月17日,蚌埠空气压缩机厂研制成功我国第一台5—10/150风冷移动式空压机。

● 1971年7月23日,蚌埠柴油机厂制造成功安徽第一台大型精密模具型腔冷挤压千吨油压机。该机压力达到1200吨,可保证多种模具生产的加工质量,提高工效十几倍。

● 1971年10月,安徽规模最大的治淮骨干工程——茨淮新河动工建设。该工程自阜阳县茨河铺至怀远县荆山淮河口汇入淮河,全长133.4公里。1972年4月,第一期工程竣工。1974年4月,茨淮新河第三期工程竣工。

● 1974年8月,淮河安徽段第一座公路大桥——五河淮河大桥开始筹建。1977年10月竣工。

● 1976年8月8日,蚌埠开始收治唐山、丰南地震灾区伤员。其间,市委、市革委会抽调718名医务人员组成10个治疗点,收治963名伤员。治疗工作至1977年4月28日基本结束。

● 1979年8月15日,省委转发《关于蚌埠市扩大企业自主权问题的调查报告》,要求全省各地结合本地情况予以推行。

● 1980年5月21日,中共中央、国务院、中央军委通电嘉奖蚌埠市半导体厂,表彰该厂生产的负压传感器为火箭发射做出的贡献。

● 1984年5月15日,省委、省政府批复蚌埠在全省率先开展以城市为中心的经济体制综合改革试点。

● 1989年1月27日,国内首台630吨大型压铸机在蚌埠隆华机器厂试制成功。

● 1997年12月12日,国务院、中央军委批复,同意迁建空军蚌埠机场。

● 1999年6月20日,经中国证监会批准,安徽丰原生物化学股份有限公司6000万社会公众股(A股)在深圳证券交易所上网发行。

● 2007年5月1日—6月21日,中国古代文明探源工程禹墟遗址发掘项目在禹会区禹会村启动。首次发掘获得重大收获:出土大量龙山时代晚期的文物,经碳14测定该遗址年代距今4000—4300年,与大禹治水的年代相吻合;同时揭露的夯土祭台显示该处曾举行大型集会祭祀活动,这对考证夏代立国前后的历史、研究中国古代文明的源流发展提供了重要的考古材料。

● 2007年9月11日,蚌埠金威滤清器有限公司生产的“BB”牌内燃机滤清器获全国同行业唯一“中国名牌产品”称号。

● 2008年5月8日,中国花鼓灯第一村花鼓灯艺术团获首届中国秧歌节金奖。

● 2009年8月10日,安徽省首座生物质发电厂——五河凯迪生物质发电厂开始试运发电。

● 2013年3月8日,中国056型导弹护卫舰首舰蚌埠舰入列命名授旗仪式在某部军港举行。

● 2014年10月29日,蚌埠(皖北)保税物流中心(B型)设立。蚌埠成为我省首家被批准设立保税物流中心(B型)的城市。

● 2016年2月1日,蚌埠获“国家园林城市”称号。

● 2016年2月21日,蚌埠入选全国首批创建社会保险标准化建设“先行城市”,为安徽省唯一一家被确定为社保标准化建设先行城市的地级市。

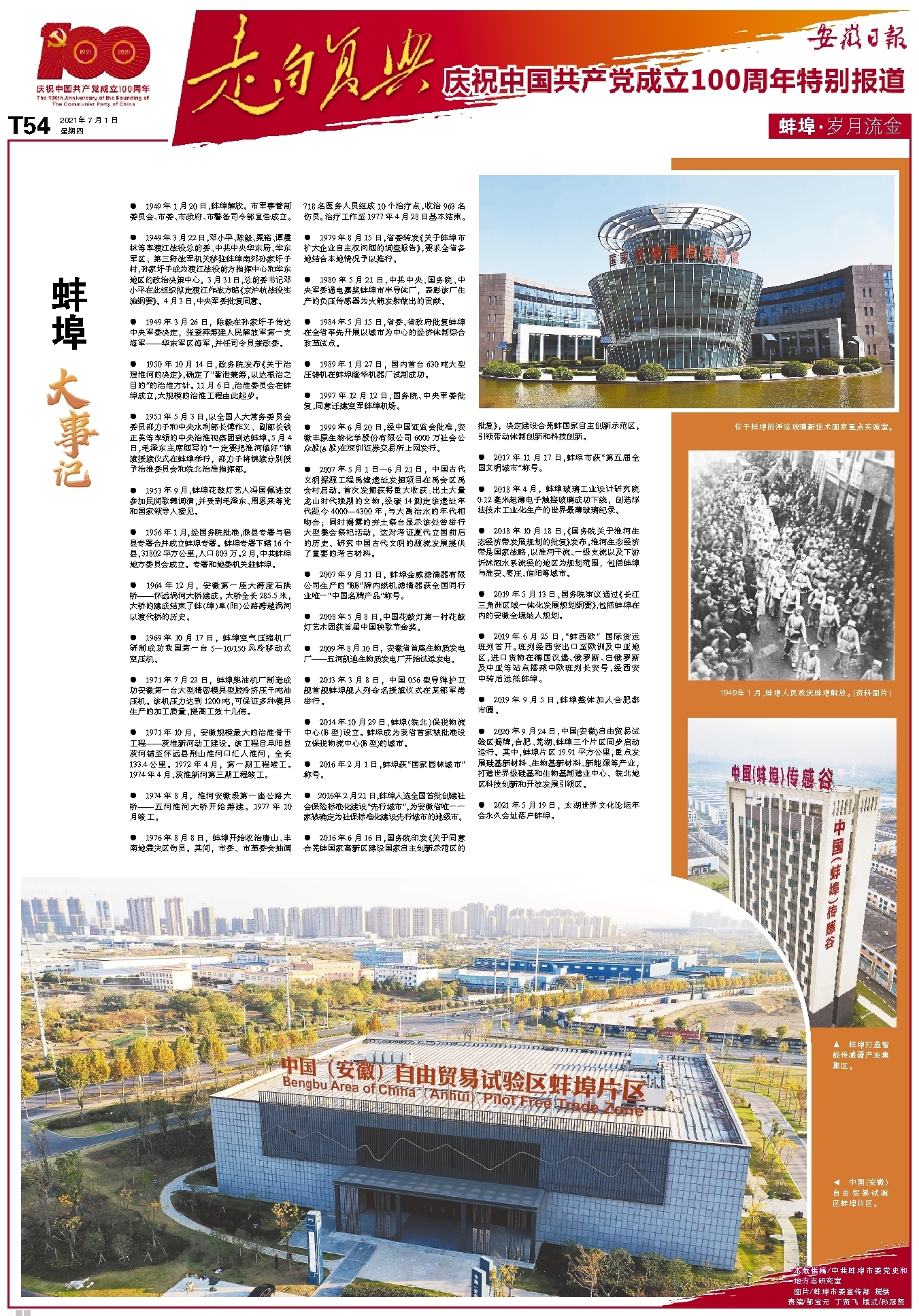

● 2016年6月16日,国务院印发《关于同意合芜蚌国家高新区建设国家自主创新示范区的批复》,决定建设合芜蚌国家自主创新示范区,引领带动体制创新和科技创新。

● 2017年11月17日,蚌埠市获“第五届全国文明城市”称号。

● 2018年4月,蚌埠玻璃工业设计研究院0.12毫米超薄电子触控玻璃成功下线,创造浮法技术工业化生产的世界最薄玻璃纪录。

● 2018年10月18日,《国务院关于淮河生态经济带发展规划的批复》发布。淮河生态经济带是国家战略,以淮河干流、一级支流以及下游沂沭泗水系流经的地区为规划范围,包括蚌埠与淮安、枣庄、信阳等城市。

● 2019年5月13日,国务院审议通过《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,包括蚌埠在内的安徽全境纳入规划。

● 2019年6月25日,“蚌西欧”国际货运班列首开。班列经西安出口至欧洲及中亚地区,进口货物在德国汉堡、俄罗斯、白俄罗斯及中亚等站点搭乘中欧班列长安号,经西安中转后运抵蚌埠。

● 2019年9月5日,蚌埠整体加入合肥都市圈。

● 2020年9月24日,中国(安徽)自由贸易试验区揭牌,合肥、芜湖、蚌埠三个片区同步启动运行。其中,蚌埠片区19.91平方公里,重点发展硅基新材料、生物基新材料、新能源等产业,打造世界级硅基和生物基制造业中心、皖北地区科技创新和开放发展引领区。

● 2021年5月19日,太湖世界文化论坛年会永久会址落户蚌埠。

(供稿:中共蚌埠市委党史和地方志研究室 图片:蚌埠市委宣传部 提供)

推深做实党史学习教育 赋能“三地一区”两中心建设

“‘红的士’挂上爱心送考的‘绿丝带’,党员驾驶员就应该为民办实事!”高考期间,蚌埠市百辆“红的士”驾驶员积极投身到“爱心送考”公益活动中,“学党史 红的士”这条传承红色基因的流动“风景线”,架起服务百姓出行的“连心线”。

在机关,在企业,在社区村居,在珠城的大街小巷,一次次学习党史的行动坚定,到处是一个个为群众办实事的身影。党史学习教育开展以来,蚌埠市提高站位抓推进,拉紧绷直“工作链”,高标准高质量组织开展学、用、办等各项活动,确保取得扎实成效,赋能“三地一区”两中心建设。

站稳“学”这个基点,创新上好“党史课”。蚌埠市委理论学习中心组率先做到党史“每月一学一研讨”。全市各级党组织因地制宜,推出“五个每日”“‘医’起学党史”等一系列有创意的学习活动,各行业各领域创新载体,扎实上好“党史课”。

为推动党史学习教育落到基层,蚌埠市以“忆征程、话初心、庆华诞”为主题,组织党员教师录制党史学习短视频,覆盖全市50多万名中小学生。充分发挥蚌埠智慧教育优势,利用“班班通”智慧教育平台,组织全市875所学校中小学生收听《中国共产党百年瞬间》。依托“蚌埠青年”公众号,推出“新青年说党史”专题。全市56111名团员通过“青年大学习”网络平台参加“庆祝中国共产党成立100周年”团课学习。

该市组建领导干部、专家学者、文艺团体、青年骨干、网络媒体及“百姓名嘴”基层理论宣讲团等六支宣讲队伍,灵活运用调研宣讲、报告会宣讲、面对面宣讲、艺术化宣讲、互动式宣讲、网络宣讲等六种形式,开展“进机关、学校、企业、乡村、社区、网络”等“党史六进”活动,突出宣讲活动热在群众。目前,全市已开展党史专题宣讲近2000场次。

夯实“用”这个支点,全面激活“红资源”。蚌埠红色底蕴深厚,70处革命遗址诉说峥嵘岁月。依托最珍贵、最鲜活的教材,该市组织编纂出版《中国共产党安徽省蚌埠历史》《蚌埠市抗战主要遗址保护和综合利用》《淮河阻击战》等系列史志专著,把红色资源写进书本教材。摄制文献纪录片《剑指江南》,录制文献专题片《淮畔烽火》《三进淮上》,制作《铭记革命历史 继承烈士遗志》等党课专题片,把革命历史搬上屏幕。精心策划的“剑指江南——渡江战役总前委孙家圩子旧址陈列展”入选中宣部、国家文物局公布的“庆祝中国共产党成立100周年精品展览”。

利用红色资源,精心打造红色移动课堂。4月5日,由蚌埠首发,途经井冈山的跨省Y311/Y122次“红色旅游专列”正式开通;4月19日,“渡江总前委,红色孙家圩”红色公交专线开通运行;6月3日,100辆“学党史,红的士”开始运行。蚌埠还推出“红色一日游”线路,将蚌埠市革命历史陈列馆、淮北西大门抗战烈士陵园、新四军淮上行署纪念馆等红色旅游景点串珠成线。

紧扣“办”这个落脚点,倾心为民“办实事”。蚌埠市结合常态化开展“四级书记”带领万名干部下基层“访民情、解民忧、我为群众办实事”活动,深入实施“进万户、访千企、走百乡(村)、解十难”行动。全市各级党政领导带头到社区报到,26名市领导以上率下,全市在职党员2万人次到居住地开展志愿服务。全市党员干部伏下身子到基层访民情,征求意见建议1.7万余条。市长热线共受理市民诉求7700多件,直接办理5500多件,派单交办2200多件,办结率100%,综合满意率达98.75%。

围绕“建设‘三地一区’两中心”“推进民生工程”“优化营商环境”“创新社会治理”等方面,该市向社会公布首批11个市级为民办实事项目,各县区各单位分别制定项目清单,进行公示和推进。“市域公交一体化项目”的实施,使蚌埠城乡居民享受到1元乘车的均等化服务;供电部门靠前实施“哨兵+哨队+指挥中心”工作模式,覆盖133个小区,解决群众用电烦心事500多件;蚌埠高新区帮助辖区企业招录职工1200多名,有效解决“用工荒”。

一企一策助发展

“1121.26万元的增值税增量留抵退税从申请到入账只用了3天时间,现在的税收服务既精准又迅速。”在蚌埠市淮上区,安徽辉隆和美科创医药化工有限公司副总经理夏仲明对不断刷新的留抵退税业务审批速度感触很深。

在夏仲明记忆中,企业第一次申请留抵退税时仅仅是审批就用了8个工作日,前不久企业再次申请留抵退税,申请当天就审完,到账仅用2个工作日。“资金链的运转更活络,企业生产经营更有后劲。目前公司正开足马力生产,我们有信心把企业做大做强。”夏仲明说。

党史学习教育开展以来,蚌埠市淮上区税务局组建5支青年突击队,以“党旗引领办实事,一企一策助发展”为主题,积极开展企业走访系列活动,向重点企业开展“滴灌式”精准辅导,并持续拓展“非接触式”和“一次不跑”办税缴费事项清单范围,用“跑网路”来代替“跑马路”。通过“税企直连”平台,该局及时跟进辖区各项目进度,了解掌握企业各项税收优惠政策享受时间节点,“零延迟”响应企业涉税诉求,为重点项目纳税人提供精准服务,切实把党史学习成效转化为促发展的动力。

“送来的政策太及时了,今年可以减免近90万元的房产税和城镇土地使用税,让企业肩上的担子轻了不少。这笔资金对我们来说太重要了,节省下来的税款可以投入到新厂房建设中。”安徽合一冷链股份有限公司会计高培告诉记者,因为还在创建初期,企业这几年持续投入,现金流压力非常大。淮上区税务部门获知企业的难处后,特意安排专家团队奔赴现场,为企业 “把脉”,根据相关规定量身定制税收优惠政策,给企业发展注入强心剂。

老李脚下有“底气”

雨水刚歇,家住蚌埠市禹会区长青乡杜郢村的李金才一大早就发动三轮车,打算去地里转一圈。

“才下过雨,地皮湿着呢。这会跑到地里去干啥?”看见李金才坐上三轮车,妻子在一旁很是关心。“现在路好走了,谁还看老天爷的眼色,抬腿就走再也不怕泥打脚。”说完,李金才就骑着三轮车出发了。

李金才脚下的“底气”,源于家门口那条刚修好的水泥路。杜郢村党支部书记朱锦介绍,村里基础设施年久失修,部分村组道路破损严重,下雨天更是泥泞不堪,给村民生产生活带来极大不便。

党史学习教育开展以来,杜郢村坚持学党史与办实事相结合,聚焦民生、主动作为,着力解决群众“急难愁盼”问题,修生产路、绿化村庄、调解纠纷……用真情把实事好事办到群众心坎上。在修路的过程中,年轻党员李学峰带头移栽自家十几棵石榴树,老党员曹步自发动手后移围墙,大家积极参与集资修路,齐心合力解决群众难题。

目前,杜郢拓宽改造的五组生产路已基本完工,其他便民项目也在抓紧实施中,在改善村民出行条件的同时也方便了生产,为经济发展带来了源头活水。

荒地变公园 休闲好去处

“以前这儿就是一片荒地,旁边还有条臭水沟,大伙儿经过沟边时,都会下意识地捂起鼻子。没想到现在变化这样大。”怀远县褚集镇褚集村村民褚先彬说起家乡新建的褚家集公园,激动不已。

走进褚家集公园,景观石、凤台铜像、四角凤台亭、休闲长廊错落有致,路灯、公厕、座椅等设施一应俱全,石楠、榉树、紫薇等草木芬芳,一派生机盎然。“每天早晚,这里可热闹了,大人小孩都爱到这里耍一耍。”褚先彬告诉记者,以前村里缺少室外娱乐活动场所,大家农忙之余,只能凑在田埂边聊天,“自从建了这个公园,大伙晚上吃完饭没事,都喜欢来溜达一圈,跳跳舞。环境好了,心情也好了。”

褚家集公园所在地位于镇区重要枢纽道路北二环南侧,西临三湖大沟,南靠街道中心路,过去这里杂草丛生,时间久了荒草比人还高,再加上水沟水质发黑发臭,严重影响村民的生活及镇区形象。

褚集镇党委书记刘化俭介绍,今年,该镇将“我为群众办实事”实践活动作为党史学习教育的重要内容,在突出抓好人居环境整治、美丽乡村建设等工作的同时,聚焦百姓关心问题,通过配套建设,把闲置荒地变成群众喜爱的休闲公园,提升群众获得感。该镇还充分发挥村级公益性岗位、保洁人员作用,对褚家集公园进行长效管护,同时镇村两级根据实际情况对公园进行定期维护。

小扶手解决大问题

“楼道口有了扶手,上下台阶稳当多了,以后再也不怕磕碰摔倒了。”近日,家住蚌埠市蚌山区龙湖一品小区的王阿姨开心地说。

龙湖一品小区隶属宏业村街道第四社区,共有11栋居民楼,现有住户约2000人,其中一半是60岁以上的老年人。今年4月,在一次社区居民议事会上,不少居民反映该小区相当一部分楼房门口有两级台阶,由于没有扶手,一些上年纪和行动不便的老人出入成了问题,一不小心易摔倒或发生其他意外。

居民事,无小事。了解到群众诉求后,第四社区工作人员立即对现场进行查看,发现多栋住宅楼一楼都存在无扶手问题。随后,社区与小区物业合作,立刻着手采购相关材料,组织施工人员安装爱心扶手。不到一个星期,所有楼道口均安装了扶手。

党史学习教育开展以来,蚌山区始终把为民办实事作为工作抓手,解决了一批群众的操心事、烦心事、揪心事。仅以龙湖一品小区为例,社区就先后实施了破损道路修补、小区凉亭翻修、议事长廊改造等项目,让小区环境越来越美,居民幸福感不断提升。

“充电桩装到了咱心坎儿上”

告别了“充电焦虑”,蚌埠市禹会区长青乡居民韩京侠美美地睡了个舒坦觉。

韩京侠所居住的六公里花苑小区是禹会区长青乡还原安置小区,自交付以来,楼道堆、高空抛、停车乱、飞线充电等现象常有发生。乡物业办采取了巡查、张贴温馨提示单、现场劝阻等方法,却收效甚微。

党史学习教育开展以来,针对诸多难题,长青乡协调成立安置小区业主委员会,由乡物业办、小区业委会、物业公司和小区业主共同协商推进小区日常管理,通过细化管理服务模式,建立物业管理工作制度,切实解决居民的急难愁盼问题。

针对小区充电难问题,乡物业办立即组织相关单位与居民面对面交流,通过与业委会多次沟通,对安装位置、数量等广泛征询意见,按照交通便利、出入方便、使用率高的原则,责令物业取消地上所有机动车位,用于无偿停放非机动车,并完成对小区室外非机动车充电桩设备的安装工作。最终,600多个充电桩均匀分布于小区每栋楼下,供居民使用。

“别看这充电是小事,可让我烦恼了好一阵子。”韩京侠说,“这充电桩真是装在了咱的心坎儿上。”

(文图:本报记者 孙言梅 本报通讯员 高攀)